La France dispose, avec 58 réacteurs, du plus important parc mondial rapporté au nombre d’habitants. C’est le deuxième en puissance installée, après les Etats-Unis. Et il assure les trois quarts de la production d’électricité, un pourcentage qu’aucun autre pays n’atteint ni même n’approche. Cette « exception nucléaire » survivra-t-elle à la remise en cause croissante de l’atome dans les États industrialisés ? Le pays poursuivra-t-il dans cette voie quand l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et, bien sûr, le Japon, traumatisé par la catastrophe de Fukushima, ont décidé de sortir totalement du nucléaire ?

Une révision plus ou moins contrainte – C’est fort probable, même si la présence au pouvoir, depuis mai 2012, d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV) aux côtés du PS a conduit – contraint ? – ce dernier à accélérer la réorientation de la politique énergétique de la France vers moins de nucléaire. Les prochaines décennies verront donc cette source d’énergie demeurer prépondérante dans la production nationale d’électricité.

De 75% à 50% – Certes, sa part se réduira, de 75% à 50% à l’horizon 2025. Le chef de l’Etat, François Hollande, et le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, ont confirmé cet engagement de campagne, les 14 et 15 septembre 2012, à l’occasion de la conférence environnementale. De même qu’ils ont réaffirmé la fermeture de la plus ancienne centrale, Fessenheim (Haut-Rhin), «à la fin de l’année 2016». L’annonce a déclenché un déluge de protestations au niveau local. Cela dit, d’aucuns doutent qu’elle se concrétise quelques mois avant la prochaine élection présidentielle, en mai 2017…

La nouvelle génération nucléaire confortée – De son côté, l’EPR, réacteur de nouvelle génération en construction à Flamanville (Manche), a été conforté. Au grand dam des tenants d’une sortie complète du nucléaire. Ils y voient la preuve que le tournant n’est pas réellement amorcé et regrettent que le nouveau président ait limité à son seul quinquennat son champ d’action en matière de nucléaire.

Le coût de la sûreté – Ainsi, dans un pays où, selon un récent sondage, 78% des personnes interrogées déclarent « ne pas être prêtes à accepter une augmentation du prix de l’électricité pour que la France arrête de produire du nucléaire » et où la classe politique est dans sa grande majorité à l’unisson, cette énergie a sans aucun doute de beaux jours devant elle. A moins, par exemple, que le coût de mise à niveau des installations en termes de sûreté et de sécurité ne contribue à renchérir le prix du kWh nucléaire au point de relativiser son avantage compétitif. Ou qu’un nouvel accident majeur ne retourne cette même opinion publique, comme cela a été le cas dans certains pays après Fukushima.

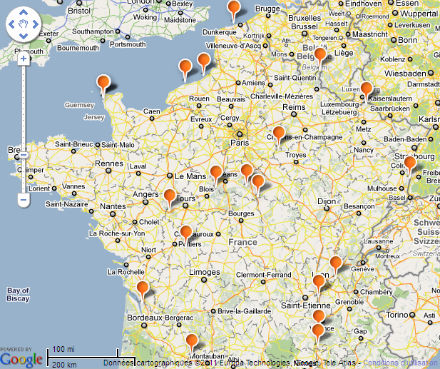

La carte des centrales nucléaires en France

Sur son site, EDF présente une carte sur laquelle on peut obtenir des informations sur les caractéristiques de chaque centrale présente en France.

Références

Synthèse du rapport "Avenir de la filière française du nucléaire civil", François Roussely, président d'honneur du Groupe EDF, 16 juin 2010

Cet article fait partie du Dossier

Le nucléaire français en questions

1 / 12

article suivantSommaire du dossier

- Le nucléaire français en questions

- La commission Energies 2050 fait pschitt !

- Un parc jeune et néanmoins sur la sellette

- Le risque nucléaire : une affaire d’Etat, pas celle des collectivités ?

- Centrales nucléaires : les collectivités face à la prévention des risques

- Fessenheim : tout est possible ! – Décryptage de l’avis de l’ASN

- Jean-Marie Chevalier : « Les territoires offrent un gisement prodigieux de ressources énergétiques »

- L’échelon communal pas pertinent pour choisir un site de stockage de déchets radioactifs

- Jacques Maugein (Association nationale des CLI) : « Ce que dit M. Fillon me paraît ridicule »

- Nucléaire : 2 spécialistes analysent la réserve des collectivités

- Jean-Marc Jancovici : « Climat : mettre en place une économie de guerre »

- Nucléaire : les tours de passe-passe du gouvernement

Thèmes abordés