« La loi ‘Sapin’ est parvenue à améliorer la concurrence dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement, où elle est relativement limitée », constate Maria Salvetti, chargée de mission en économie à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema).

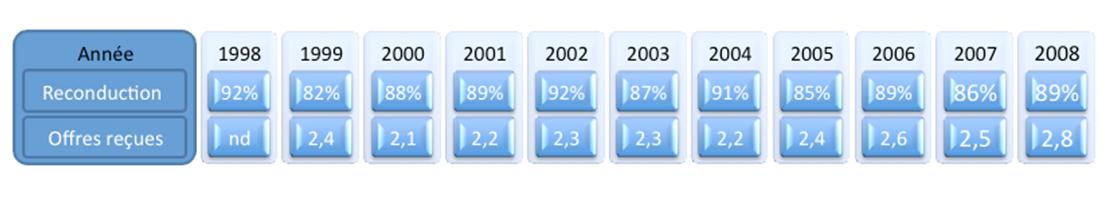

2,8 candidatures par appel d’offre – Ainsi, le nombre moyen d’offres reçues à l’occasion d’une procédure est passé de 2,1 en 2000 à 2,8 en 2008, selon le rapport sur les « impacts des procédures de mise en concurrence des délégations de service public sur les services d’eau et d’assainissement », basé sur les données de l’année 2008.

La hausse est certes modérée, mais « on s’intéresse là à des activités de monopole naturel et nécessitant des savoir-faire et technicités particuliers », souligne Maria Salvetti, l’une des auteurs du rapport.

En outre, l’éventualité d’un passage en gestion directe vient renforcer la compétition. « Une collectivité qui a bien anticipé la procédure ‘loi Sapin’ et envisage de façon crédible de gérer en direct son service, introduit un nouvel élément de concurrence : à celle entre entreprises s’ajoute celle entre modes de gestion, poursuit Maria Salvetti. La préparation d’un scénario de passage en gestion directe, que conseillent souvent les bureaux d’études, nécessite une réflexion introspective sur le service (connaissance du patrimoine, anticipation de la demande et des contraintes réglementaires, vision du service à dix – vingt ans …) qui, de toute façon, donnera des arguments dans la négociation. »

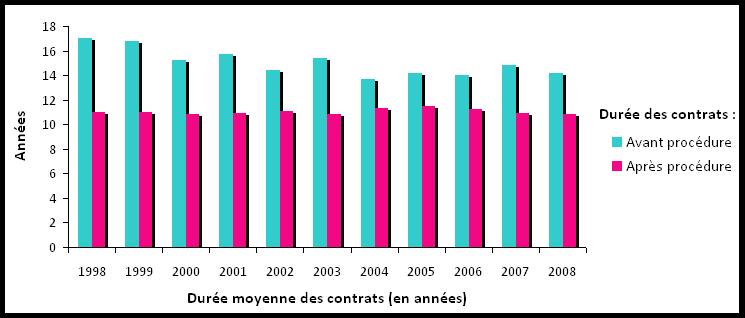

11 ans de durée moyenne des contrats – La durée des contrats de délégation de service public (DSP) s’est raccourcie dès 1998 : ceux qui arrivaient alors à échéance couraient depuis 17 ans en moyenne, une durée qui s’est stabilisée à 11 ans sur la décennie 1998-2008.

La durée des contrats est donc « nettement réduite, conformément à l’un des objectifs de la loi ‘Sapin’ », lit-on dans le rapport de l’Onema. « Cela induit une remise en concurrence plus fréquence », décode Maria Salvetti.

Evolution de la durée moyenne des contrats, avant et après mise en œuvre de la procédure, entre 1998 et 2008

10 % de gain par procédure – Enfin, sur la période 1998-2008, les remises en concurrence se traduisent par une baisse de la part du prix perçue par le délégataire de 10 %, tant pour l’eau potable que l’assainissement, selon les calculs de l’Onema.

Le recul est plus marqué pour les services desservant plus de 10 000 habitants.

Ce mouvement s’explique certes, en partie, par la baisse des marges des opérateurs, que l’Onema n’a pas mission de quantifier. Il doit aussi s’apprécier au regard de périmètres des contrats qui évoluent d’un service à l’autre, relativise Maria Salvetti.

La charge du remplacement des branchements en plomb ou d’un modeste linéaire de canalisations, par exemple, a pu passer du délégataire à la collectivité (ou inversement) à l’occasion d’un renouvellement de DSP.

Maria Salvetti relève en outre que les récents contrats se réfèrent de plus en plus à des indicateurs de performance. Ainsi, après une décennie de baisse continue des volumes d’eau distribués, « la rémunération du délégataire dépend en partie de l’atteinte d’objectifs (rendement de réseau, qualité de l’eau distribuée …) indépendants des volumes vendus. De son côté, la collectivité s’assure, pour le prix qu’elle a négocié, d’une certaine qualité de service », observe l’économiste.

Evolution de la diminution de la part du prix de l’eau perçue par le délégataire entre 1998 et 2008(1).

L’Onema sortira, en fin d’année, un rapport actualisé portant sur les années 2009 et 2010, qui mettra en évidence le désengagement des services de l’Etat en matière de conseil aux collectivités.

Et fin mars 2013, il publiera un bilan des vingt ans d’application de la loi « Sapin » dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Références

Impacts des procédures de mise en concurrence dites « Loi Sapin » sur les services d’eau et d’assainissement en 2007 et 2008 - Onema - Septembre 2012

Cet article est en relation avec le dossier

Thèmes abordés

Notes

Note 01 Commentaire de l'Onema : L’évolution à la baisse de la part du prix perçue par le délégataire est souvent compensée – au moins en partie – par une hausse de la part revenant à la collectivité, pour financer le renouvellement des infrastructures et des nouveaux investissements. L’abonné ne perçoit donc que partiellement cette baisse. Retour au texte