« J’ai été surpris de ne pas avoir de réponse de François Hollande à la lettre que l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI) a adressée à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle » , confie son président, Jean-Claude Delalonde.

Et, en tant que socialiste, il ne cache pas être « personnellement déçu ». Alors, il attend de « savoir si le nouveau gouvernement est ou non intéressé par l’implication de la société civile dans le sujet nucléaire à travers l’existence des CLI ».

« A ce jour, lâche-t-il, je serais tenté de me dire que ce n’est pas son centre d’intérêt »…

Une association pluraliste – Au lendemain du second tour des élections législatives, le 17 juin, et surtout dès la nomination du gouvernement qui suivra, il demandera donc à rencontrer le ou la ministre en charge de l’Energie pour être fixé sur ses intentions.

« Si mes amis politiques veulent faire mieux que l’ancienne majorité, j’en serai très heureux. Mais s’ils ne vont pas dans ce sens, j’exprimerai ouvertement mon désaccord », assure cet homme qui rappelle être à la tête d’une association « diverse, composée de pro et d’antinucléaires, de sensibilité de gauche, de droite ou encore d’écologistes, et dont la seule préoccupation est la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, dans la transparence ».

Actrices du contrôle à part entière – Nées d’une circulaire de l’ancien Premier ministre Pierre Mauroy en 1981, confortées par la loi de 2006 relative à la transparence et à la sûreté en matière nucléaire (TSN), les CLI ont, avec l’accident de Fukushima en mars 2011, trouvé l’occasion d’imposer leur présence sur la scène publique.

Leur participation quelques mois plus tard, en tant qu’observatrices, à l’audit réalisé dans les centrales nucléaires, dans le cadre des Evaluations complémentaires de sûreté (ECS), leur a en tout cas permis de franchir un cap supplémentaire dans un domaine longtemps tabou.

Aujourd’hui, les 53 CLI – dont 38 autour des sites nucléaires civils –, qui rassemblent 3 000 membres, élus, syndicalistes, représentants d’associations et experts ou personnes qualifiées, sont ainsi considérées par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme des « actrices du contrôle à part entière », assure Henri Legrand, membre du conseil exécutif de l’autorité administrative indépendante et en charge des relations avec les CLI.

Voilà pour la théorie.

Vide absolu – Car, dans la pratique, on peut parler de CLI à deux vitesses. Exemple, à Chinon (Indre-et-Loire), le représentant de France Nature Environnement (FNE), Dominique Boutin, dénonce la passivité de sa commission locale.

« Aucune prise de position après Fukushima, aucune réaction après l’opération de Greenpeace sur plusieurs sites, dont le nôtre, en décembre 2011. Nos réunions, c’est le vide absolu », déplore-t-il. En trouvant cela d’autant plus regrettable que, sur le papier, « les CLI permettent de rompre l’omerta autour du nucléaire en ouvrant le débat. Ici, pro ou anti, nous arrivons à discuter librement, sans se taper dessus. Si je sais que ce n’est pas là que je vais gagner le débat de la sortie du nucléaire, au moins pouvons nous échanger. Mais notre conseil général s’est toujours moqué de la CLI, il l’a créée contraint par la loi et il avance maintenant à reculons ».

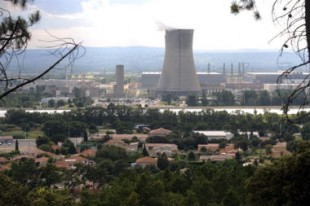

Un très beau travail – A contrario, il cite en modèle les CLI de Gravelines (Nord), de Golfech (Tarn-et-Garonne) et du Blayais (Gironde). Ou, plus proches de la sienne, celles de St-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) et Dampierre-en-Burly (Loiret).

Avec elles, ce spécialiste de l’étude des sols a participé, « à titre individuel, parce que ma CLI n’avait pas voulu y adhérer », à une opération baptisée Action pilote environnement Loire (APEL), une étude sur la surveillance de la radioactivité dans l’environnement du bassin de la Loire, en collaboration avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). « Nous avons réussi à faire un très beau travail », se réjouit-il.

Dynamiques avant Fukushima – Dans le peloton de tête des plus actives, bien que ou parce que sur un terrain sensible : les trois CLI du département de la Manche, couvrant les sites Areva de La Hague, EDF de Flamanville et Andra, près de Cherbourg.

Toutes sont présidées par le maire et conseiller général de Beaumont-Hague, Michel Laurent. Ancien salarié d’Areva, investi depuis plus de vingt ans dans les CLI, pronucléaire, il s’est déclaré « bouleversé » par l’accident de Fukushima mais « n’a pas changé de position sur le sujet ».

Adepte de la transparence, il a mis en place un groupe de travail inter-CLI qui prépare un livre blanc, annoncé fin 2012, pour faire le point sur la sûreté des installations nucléaires du département.

« Notre dynamisme ne date toutefois pas de Fukushima », tient-il à préciser. En témoignent, notamment, la réalisation d’études, de publications et l’existence de sites internet régulièrement alimentés…

Ne pas servir d’alibi – Vétéran du combat antinucléaire, président de l’association CRILAN, ancien député européen Verts, Didier Anger reconnaît que la CLI de La Hague dont il est membre « fonctionne mieux que d’autres, que la démocratie y vit mieux qu’ailleurs ».

Mais, n’entendant pas « servir d’alibi », il a le 20 avril 2012 claqué la porte du conseil d’administration de l’autre CLI à laquelle il appartient, Flamanville, pour protester contre « ses méthodes de travail » – en l’occurrence, la réception tardive répétée des documents, en particulier de la part d’EDF, avant chaque réunion.

Se libérer de la tutelle des conseils généraux – Il prône une évolution des CLI vers un statut associatif pour les libérer de la tutelle de conseils généraux « qui profitent des retombées financières du nucléaire », un frein à l’indépendance, commente-t-il.

Membre en tant qu’experte des CLI de Saclay (Essonne), Fessenheim (Haut-Rhin) et La Hague, vice-présidente du conseil scientifique de l’ANCCLI, la physicienne Monique Sené, qui dresse un bilan « très positif » de l’existence de ces « vrais lieux d’échange entre ‘pro’ et ‘anti’ et de dialogue entre le pouvoir politique et la population », approuverait une telle orientation.

Car si, dit-elle, « une CLI peut reposer sur un conseil général, encore faut-il que celui-ci soit prêt à la soutenir… »

Avis aux bailleurs de fonds – Mais, pour le président de l’ANCCLI, Jean-Claude Delalonde, « la question n’est pas tant celle du statut que des moyens financiers » mis à la disposition des CLI, qu’elles soient constituées en association ou dépendent d’un conseil général.

Il en appelle avant tout aux bailleurs de fonds potentiels, Etat, collectivités – et pas seulement le département – ou, pourquoi pas d’autres, comme c’est le cas dans son fief de Gravelines avec la chambre de commerce et d’industrie.