Le gouvernement, par la voix de la première ministre lors de son discours de politique générale, a confirmé son intention de procéder à la suppression définitive de la CVAE (1) à compter de 2023 : « nous vous proposerons de baisser encore les impôts de production et de supprimer la CVAE, dès la loi de finances 2023 ». Plus récemment, le ministre de l’Économie indiquait (le 12 septembre) que : « la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera finalement étalée sur deux ans », autrement dit, que la suppression définitive de la CVAE n’interviendra qu’en 2024 (2).

L’objectif est clair : il s’agit de favoriser la compétitivité des entreprises implantées sur le territoire national en supprimant, après de premiers allègements récents (suppression déjà de la part régionale de la CVAE, et réduction de 50% des valeurs locatives foncières des établissements industriels), un nouvel impôt de production. L’objectif parfois avancé de soutenir la réindustrialisation du pays apparaît lui plus marginal : l’industrie manufacturière ne représentait que 20,7% des produits de CVAE en 2019 (3).

La CVAE est-elle un impôt de production ?

Dans une note de juin 2019 (4), le Conseil d’Analyse Economique définissait les impôts de production comme suit : « il s’agit des impôts supportés par les entreprises du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. Ces impôts, correspondant pour les entreprises à des coûts fixes, entrent dans le prix de revient de la production. Ils pèsent ainsi, parmi d’autres facteurs, sur les décisions d’investir dans la création ou le développement de sites industriels ».

Cette définition correspond strictement à la définition figurant dans le texte officiel du Système Européen des Comptes 2010 (5) : « Les autres impôts sur la production (D.29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, indépendamment de la quantité ou de la valeur des biens et des services produits ou vendus. »

Force est de constater, au regard de cette définition, que la CVAE n’est pas, à proprement parler, un impôt de production : son assiette, la valeur ajoutée produite, n’est absolument pas indépendante de de la quantité ou de la valeur des biens et services produits ou vendus. Tout au contraire, elle traduit précisément cette valeur, en retranchant de la valeur des biens produits ou vendus (le chiffre d’affaires) la valeur des biens consommés pour ce faire.

Elle ne constitue ensuite aucunement un coût fixe, mais bien au contraire une charge proportionnelle à la production de valeur ajoutée. Certes, des modalités différenciées d’imposition s’appliquent en fonction de situations particulières. En effet, seules les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 500 000 € sont assujetties, et le taux qui leur est appliqué est progressif en fonction du chiffre d’affaires (CA) pour atteindre 0,75 % au-delà de 50 M€ de CA (6)). Pour autant, ces modalités d’imposition sont déterminées en fonction du chiffre d’affaires et ne mettent donc pas en cause le lien avec la valeur des biens ou services vendus.

La CVAE ne « souffrirait-elle » pas, dans sa catégorisation en impôt de production, d’une confusion liée à son agrégation, au sein de la Cotisation Economique Territoriale (CET) avec la cotisation foncière des entreprises (CFE) ? Celle-ci est, elle, un véritable impôt de production dont le Conseil d’Analyse Economique précisait qu’il s’agit d’ « une taxe sur l’utilisation du foncier et non sur la propriété comme la taxe foncière ».

Si critiquée aujourd’hui, la CVAE était pourtant parée de nombreuses vertus lors de son institution à l’automne 2009. C’est dans l’objectif de remplacer un véritable impôt de production (la taxe professionnelle) par un impôt moderne correcteur de ses effets dommageables, que fut instituée la CVAE. Lors de son audition au Sénat le 10 juin 2009 (7), Gilles Carrez, alors président du Comité des Finances Locales, indiquait ainsi : « les propositions formulées par la commission des finances de l’Assemblée nationale visent à appuyer la réforme de la taxe professionnelle, d’une part, sur l’impôt foncier et, d’autre part, sur une contribution sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est l’agrégat le plus neutre pour les entreprises. »

Une mission de six parlementaires, dont le rapport fut présenté au Comité des Finances Locales le 6 juillet 2010, concluait aussi : « La réforme de la taxe professionnelle représente une avancée majeure pour la compétitivité économique et le développement équilibré du territoire de notre pays. Elle réalise un pas considérable pour mettre à égalité les entreprises, au regard du prélèvement local, en égalisant le prélèvement fiscal désormais assis sur le facteur objectif de la valeur ajoutée, et pour neutraliser les différences de taux dans leur choix de localisation entre les territoires ».

Le compte rendu de cette séance du Comité des Finances Locales reprenait cela en notant : « L’institution de la contribution économique territoriale (CET) (8) représente une avancée majeure pour la compétitivité économique et le développement équilibré du territoire de notre pays. Elle permet d’égaliser le prélèvement fiscal des entreprises qui est désormais assis sur le facteur objectif de la valeur ajoutée, et de neutraliser les différences de taux dans leur choix de localisation ».

Que pourra-t-il se passer pour les entreprises avec la suppression annoncée de la CVAE ?

Pour les entreprises, la CVAE est assise sur la valeur ajoutée effectivement produite chaque année : c’est la valeur ajoutée produite en 2022 qui est taxée en 2022.

Les entreprises auront réglé en 2022 deux acomptes de CVAE (9) et verseront un solde au 1er semestre 2023, solde ajustant les deux premiers acomptes au montant définitivement calculé de CVAE au titre de 2022. Si cet ajustement est négatif (les deux acomptes déjà versés sont ensemble supérieurs à la CVAE due en 2022), alors elles obtiennent un remboursement du trop versé.

En trésorerie, ce dernier ajustement positif ou négatif de la CVAE 2022 n’est pas décaissé ou encaissé en 2022 mais en 2023. Il est cependant rattaché au compte de résultat de l’entreprise pour 2022. Ce compte traduit donc en charge fiscale de cet exercice le montant de la CVAE réelle 2022, même si une partie de celle-ci sera soldée en 2023. C’est cette CVAE que nous qualifierons de CVAE « millésime 2022 » dans la suite de ce document.

Si la mesure de réforme annoncée se met en œuvre (de réduction par exemple à hauteur de 50 % de la CVAE en 2023 puis de 100 % en 2024), les entreprises assujetties devront évidemment :

En 2023 :

- S’acquitter du solde dû au titre de 2022, solde qui portera sur une CVAE 2022 « classique », calculée sans prendre en compte les mesures annoncées de réduction, mesures qui ne peuvent être rétroactives ;

- Verser deux acomptes représentatifs de la CVAE 2023, qui seront sans doute réduits de 50 % par rapport à la situation prévalant en 2022, pour tenir compte du premier allègement octroyé.

En 2024 :

- Les entreprises devront régler le solde dû au titre de 2023 (ou recevoir un remboursement du trop versé).

- La CVAE étant totalement supprimée, elles ne verseront plus d’acompte au titre de cet impôt disparu.

Ainsi pour les entreprises, la logique de rattachement des charges à l’exercice conduira à enregistrer dans les comptes 2023 le premier effet de la mesure d’allégement, pour voir totalement disparaître cette charge fiscale des comptes 2024.

L’affectation des produits de CVAE aux collectivités territoriales bénéficiaires

Les principes d’affectation du produit national de CVAE aux bénéficiaires locaux obéissent à une logique différente de celle indiquée quant aux entreprises. L’Etat reverse aux collectivités locales le produit qu’il a collecté en année civile précédente et non le produit de CVAE effectif de cet exercice. Ceci est la cause de plusieurs décalages et phénomènes cycliques. C’est ici une logique de caisse qui prévaut.

Il convient donc de différencier les recettes de CVAE 2022 perçues par les collectivités locales (correspondant à leurs produits budgétaires 2022) des recettes dues au titre de la CVAE 2022 par les entreprises (« CVAE millésime 2022 ») (10).

En 2022 l’Etat a reversé aux collectivités locales les recettes qu’il avait collectées en 2021, soit les deux acomptes de 2021 complétés du solde de 2020 (et non du solde 2021, ce qui contribue à la formation d’un cycle bisannuel). Cela revient à affecter en 2022 aux collectivités locales le produit effectif de CVAE 2020 (acomptes + solde, soit le montant de la CVAE « millésime 2020 », ce montant servant de base de calcul aux acomptes versés en 2021) majoré du solde 2020 (une seconde fois donc).

Le reversement opéré en 2022 au profit des collectivités locales correspond donc à peu près aux recettes de CVAE « millésime 2020 » majorées d’une estimation de la croissance entre 2021 et 2020 de ces recettes, croissance équivalente à celle de l’année précédente.

Les recettes de CVAE 2022 (constatées dans leurs budgets 2022) des collectivités bénéficiaires d’une affectation de produit de CVAE ne prennent donc pas en compte :

- Ni l’éventuel écart entre les soldes 2021 perçus et ceux de 2020, autrement dit l’effet de croissance effective du produit de CVAE 2021 par rapport à l’estimation qui en avait été faite ;

- Ni les recettes de CVAE « millésime 2022 ».

C’est à compter du 1er janvier 2023 que ces ressources auraient dû donner lieu à rétrocession aux collectivités locales.

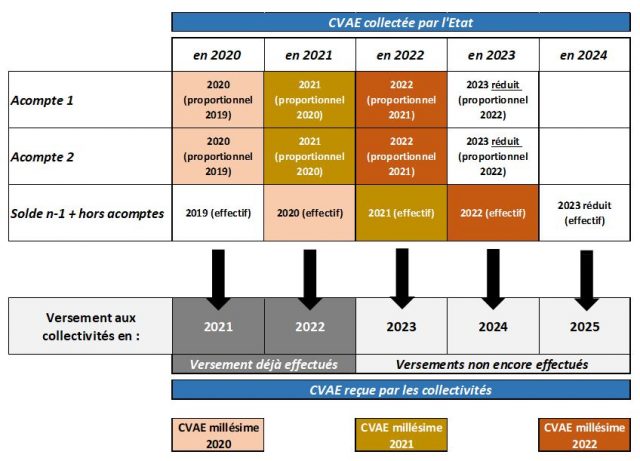

Le tableau ci-dessous permet de comparer les ressources de CVAE qu’a perçu et que percevra l’Etat jusqu’à disparition complète de cette imposition et, en miroir, celles déjà reversées aux collectivités territoriales.

Les soldes 2020 réglés par les entreprises en 2021 assuraient la régulation des CVAE de l’exercice 2020 (année de récession avec un taux de croissance du PIB en volume de – 7,9 %) au regard des acomptes versés précédemment. Les soldes 2021 versés à l’Etat en 2022 prennent en compte la situation économique de 2021 (rebond de croissance à + 6,8 %). Ce sont ces derniers qui sont en attente de réallocation au profit des collectivités territoriales.

On peut penser que le niveau de ces soldes versés à l’Etat en 2021 sont supérieurs à ceux constatés l’année précédente, compte tenu du rebond économique. En même temps, les deux acomptes perçus en 2022 par l’Etat (fonction de la CVAE « millésime 2021 »), eux même en attente de réallocation, sont sans doute supérieurs aux acomptes 2021 (versées aux collectivités territoriales en 2022), car capitalisant l’effet rebond 2021.

De plus, en 2023, l’Etat collectera le solde de CVAE 2022 et deux acomptes représentatifs de la CVAE 2023, pour les reverser (11) à compter du 1er janvier 2024 aux collectivités territoriales. L’effet de la reprise économique en 2022 pourra jouer sur le niveau des soldes 2022 à percevoir par l’Etat en 2023 (croissance des valeurs ajoutées produites en 2022 non prise en compte dans les acomptes initiaux). Certes le taux de croissance pour 2022 est aujourd’hui estimé à 2,6 % mais ce taux est exprimé en volume. Le taux d’inflation est lui évalué à 5,3 %. La valeur ajoutée taxable est évidemment sensible au niveau de croissance (en volume) de l’économie française mais aussi aux effets « prix ». Il est donc là aussi probable que les soldes 2022 que verseront les entreprises en 2023 (et qu’auraient dû percevoir les collectivités en 2024) puissent contribuer à une croissance relative de la CVAE « millésime 2022 » par rapport à la CVAE « millésime 2021 ».

Les produits qu’ont perçus les collectivités locales en 2022 n’intègrent pas les effets ci-dessus détaillés. L’effet de reprise économique de 2021 et 2022 et son impact sur la CVAE demeure donc à leur attribuer, alors que ces croissances de produits de CVAE ont (2022) ou seront (2023) recouvrés en totalité par l’Etat.

Il convient en outre de tenir compte du cas particulier de certaines entreprises non soumises au système des acomptes (12). Elles ont réglé, en totalité en 2022, leur CVAE 2021 auprès de l’Etat, sans que ces ressources n’aient été encore reversées aux collectivités (elles auraient dû l’être en 2023). Les derniers reversements dont ont bénéficié les collectivités locales au titre de ces établissements (les produits qu’elles ont reçus en 2022) sont ceux recouvrés par l’Etat en 2021 et correspondent à la CVAE 2020 de ces entreprises.

Il ressort des éléments précédents que l’Etat va bien recouvrer intégralement la CVAE « millésime 2022 » (à cheval sur les exercices 2022 et 2023).

Mais, cette CVAE « millésime 2022 » n’a pour l’instant pas été reversée par l’Etat aux collectivités territoriales : elle devait l’être partiellement en 2023 (acomptes perçus en 2022) et définitivement en 2024 (solde perçu en 2023). De même les ajustements au titre des recouvrements 2021 effectifs par rapport au montant 2020 (ajustement des soldes 2021 par rapport à 2020 et règlement de la CVAE en une seule fois par certains contribuables) n’ont toujours pas bénéficié au monde local.

En 2023, la question de la compensation des collectivités territoriales ne devrait pas se poser.

En 2023, rien n’interdit à l’Etat de reverser aux collectivités territoriales des ressources qu’il a en caisse. Procéder autrement serait baser le système de compensation de la suppression de la CVAE sur des valeurs ajoutées taxées en 2021, voire 2020, et non en 2022.

Supprimer partiellement ou totalement la CVAE ne devrait donc logiquement entraîner aucune conséquence sur les ressources des collectivités territoriales bénéficiaires en 2023. Elles devaient recevoir des produits collectés en 2022 et qui l’ont été. L’Etat en dispose …, et doit les reverser sauf à vouloir gruger le monde local des effets de la reprise économique constatés en 2021 et 2022.

A défaut, ne pas reverser ces sommes aux collectivités locales constituerait une « contribution cachée » des collectivités territoriales au redressement des comptes de l’Etat. Pour mesurer l’impact de cette « contribution cachée », si celle-ci devait se mettre en place, le gouvernement doit communiquer dès la discussion du PLF 2023, le montant des sommes qu’il aura recouvrées en 2022. Il doit s’engager à communiquer, courant 2023, le montant définitif des produits de CVAE correspondant au « millésime 2022 ». Si l’Etat prive les collectivités locales de ce produit qui leur est dû, celles-ci doivent pouvoir mesurer à combien s’élève leur préjudice et l’effort qu’on leur demanderait de supporter.

Nous considérons ici que les collectivités doivent disposer en 2023 du produit qui leur est dû autrement dit des recettes collectées par l’Etat en 2022. Les entreprises ont supporté cet impôt en 2022 au titre de leur contribution au financement des charges locales, non au titre du financement du budget de l’Etat.

Comment procéder à compter de 2024 ?

Est-ce alors en 2024 qu’il faut mettre en place le mode de compensation de la perte de ressources des collectivités ?

Ce peut être un choix du gouvernement ou du Parlement, mais d’autres solutions cohérentes peuvent être défendues, au nom de la justice et de l’équité.

Il s’agit de retenir comme base de référence pour évaluer des compensations le produit de CVAE « millésimé 2022 », et non le produit perçu par les collectivités locales en 2022. Un système transitoire pour 2024 peut ici facilement être envisagé, après que l’Etat ait reversé en 2023 (voir ci-dessus) à l’euro l’euro ce qu’il a encaissé en 2022.

En 2024, l’Etat disposera en caisse des produits collectés en 2023. Ils seront égaux aux acomptes 2023 (réduits de moitié par hypothèse) et au solde 2022 (intégral). C’est la connaissance de ce solde qui permettra de déterminer précisément le produit de CVAE « millésime 2022 ». Ce produit, alors connu, doit servir à déterminer en 2024 le montant des ressources à attribuer aux collectivités. Le tableau ci-dessus montre que c’est bien en 2024 que les collectivités territoriales auraient eu le bénéfice de cet ajustement 2022.

Pour assurer le financement de ce reversement, l’Etat peut utiliser le produit qu’il aura recouvré en 2023 (dont il dispose), complété d’un prélèvement sur ses recettes assurant le complément nécessaire au produit total à allouer.

Ainsi, il serait logique d’allouer aux collectivités territoriales en 2024 un niveau de recettes égal au montant de la CVAE définitive (« millésime 2022 ») payée par les entreprises en 2022. Cette somme, rappelons-le, n’est pas la somme qu’ont perçu les collectivités en 2022 mais intégrera l’ensemble des effets de rebond économique depuis 2020 dont n’ont pas encore bénéficié les acteurs locaux.

En 2025 la substitution fiscale pourrait devenir pleine et entière, une fois apurés tous les reversements de produits de CVAE liés aux décalages induits par les acomptes et les soldes. Quelle base de référence retenir alors pour procéder à cette substitution ? Elle peut se déduire de ce qui précède : il s’agit du produit définitif de CVAE « millésime 2022 » (celui par hypothèse versé aux collectivités en 2024, voir ci-dessus). Ce produit définitif 2022 devient la base de référence de la mise en place des nouvelles ressources à allouer aux collectivités (13). Il correspond au produit de CVAE acquitté par les entreprises l’année précédant la mise en œuvre de la réforme.

Quelles ressources attribuer en compensation ?

Deux possibilités théoriques s’ouvrent quant aux ressources de substitution : faut-il instituer une nouvelle compensation fiscale et donc une dotation annuelle de l’Etat (de même format que celui de la DCRTP), ou doit-on privilégier une affectation de produit de TVA ?

On pourrait objecter que la mise en place d’une compensation contreviendrait au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales, assurée constitutionnellement. Or cette garantie ne porte que sur le respect d’un ratio d’autonomie financière calculé chaque année, et dont le niveau ne doit pas, chaque année, être inférieur au niveau constaté en 2003 (60,8% pour le bloc communal, et 58,6% pour les départements alors).

En 2020, ces ratios sont respectivement de 70,9 % et de 74,7%, très largement supérieurs donc aux niveaux de 2003 (14). Le gouvernement dispose ici d’une capacité à transformer un impôt local existant en dotations (et donc à faire diminuer le taux d’autonomie financière jusqu’au niveau de 2003). En effet, on estime à plus de 10 milliards d’euros pour le bloc communal et à 10 milliards d’euros pour les départements le montant des ressources fiscales qui pourraient être transformées en dotations sans contrevenir à ces dispositions. Au regard d’une perte de recettes des collectivités de l’ordre de 10 milliards d’euros (il est parfois indiqué que la suppression de la CVAE représente 8 milliards d’euros environ, auquel il convient d’ajouter le montant du dégrèvement barémique pris en charge par l’Etat) et de la quasi-répartition paritaire de cette ressource (53 % pour les communes et EPCI, 47 % pour les départements), une transformation de 5 milliards d’euros de produits fiscaux en concours d’Etat pour chaque catégorie ne mettrait pas en cause le respect des ratios pour ces deux niveaux d’administration locale.

Toutefois, une telle solution pourra être très mal vécue par le monde local, le passé des compensations fiscales laissant augurer d’une réduction future de celles-ci, mettant progressivement à la charge des collectivités le coût de la suppression de la CVAE. Le gouvernement prendra-t-il ce risque ? Les dernières déclarations laissent penser que non.

Une autre solution serait d’affecter une nouvelle fraction de produit de TVA aux collectivités locales. Nous avons montré que la question se posait légitimement seulement en 2025, et que l’assiette à prendre en compte était le produit définitif de CVAE 2022 (« millésime 2022 »).

Quelle indexation annuelle appliquer (15) ? Cela tombe sous le sens : il s’agit, en 2025, de prendre en compte la croissance du produit net de TVA entre 2023 et 2022 (16), puis en 2026 celle constatée entre 2024 et 2023. Et ainsi de suite. Cette disposition aurait un avantage majeur : la croissance effective du produit de TVA entre 2022 et 2023 sera parfaitement connue à l’automne 2024, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2025. La ressource de TVA transférée à chaque collectivité pourrait donc être pleinement et définitivement déterminée dès l’automne précédent l’exercice auquel elle se rapporte, sécurisant les évaluations budgétaires de chaque collectivité.

Cela éviterait aussi les incertitudes et incompréhensions constatées fin 2021, début 2022 quant aux taux de croissance du produit de TVA 2022 alloué. La discussion budgétaire en automne indiquait une évolution attendue supérieure à 5 %, les premières notifications prenaient en compte une croissance de 2,9 % pour une recette qui in fine devrait évoluer au-delà des prévisions initialement faites.

Là, ce risque volatil n’existerait pas.

Comment répartir entre les bénéficiaires ?

Ces principes généraux de compensation précédemment proposés ne font pas obstacle à une modification des règles de répartition du produit national entre territoires, mais n’en sont pas consubstantiels.

Rien n’interdit en 2026 de répartir un éventuel produit national de TVA en fonction des critères territorialisés actuels de répartition de la CVAE. Rien n’interdit non plus de les modifier dès 2023 ou 2024, dès lors que l’on a précisément déterminé les ressources auxquelles on applique ces critères pour en assurer la répartition locale. De même, à l’instar de ce qui fut réalisé pour les régions, pourrait être pris en compte dans le produit de référence à compenser, le FNGIR ou les fonds de péréquation liés à la CVAE. Rien n’interdit d’autre part d’introduire, dans le calcul de la base de référence des collectivités (prises individuellement), des mécanismes de garantie individuelle financés de manière endogène par la ressource globale collectée au niveau national.

On peut toutefois se demander si la lourdeur de gestion, pour l’Etat, de la répartition du produit de la CVAE entre les bénéficiaires (recouvrement et contrôle de la collecte, actualisation des critères annuels de répartition de la CVAE – effectif et valeur locative des assujettis -, restructurations d’entreprises, …) ne constitue pas une cause complémentaire « cachée » à l’objectif de supprimer cet impôt. S’agit-il aussi d’économiser des coûts de gestion ?

Si ce paramètre gestionnaire contribue aussi à la volonté de supprimer la CVAE, alors l’Etat poussera à l’adoption du régime d’indexation « TVA » annuelle des produits individuels, entraînant la cristallisation des critères actuels de répartition de la CVAE, pour ne plus avoir à administrer une répartition complexe de cet impôt.

Les collectivités auront à se positionner entre une plus grande prévisibilité de leur ressource (que leur apporterait une indexation nationale « TVA »), et un encouragement au dynamisme territorial local (des critères locaux de répartition du produit national).

Conclusion

Le débat doit porter, au préalable, dans la définition cohérente de la base de calcul du droit à compensation accordée au monde local, face à la suppression de la CVAE. Peut-elle être autre chose que le produit de la CVAE acquitté par les entreprises au titre de l’exercice 2022, et qui est en attente de rétrocession par l’Etat aux collectivités bénéficiaires ?

Notre proposition :

- En 2023, allouer aux collectivités territoriales bénéficiaires de la CVAE le produit de CVAE collecté par l’Etat en 2022.

- En 2024, attribuer aux collectivités bénéficiaires de la CVAE (via un reversement de CVAE collectée en 2023 par l’Etat, complété d’un prélèvement sur recettes) le montant de CVAE définitive de l’exercice 2022 (« millésime 2022 »).

- A compter de 2025, déterminer à partir des montants ci-dessus les compensations à mettre en place (produit net de TVA par exemple).

Thèmes abordés

Notes

Note 01 Ou plutôt d’achever la suppression de cet impôt quant à la part départementale et celle dévolue au bloc communal, la fraction régionale (représentant 50% du produit initial) ayant déjà été supprimée. Retour au texte

Note 02 Sans que l’on sache s’il s’agit de la réduire de 50% en 2023 ou de supprimer la part départementale (47% de la CVAE) et celle du bloc communal (53 %) consécutivement. Retour au texte

Note 03 Rapport annuel au Parlement relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 2021. Retour au texte

Note 04 Les impôts sur (ou contre) la production, Les Notes du Conseil d’Analyse économique n° 53 juin 2019. Retour au texte

Note 05 https://www.comptanat.fr/general/d2.htm#a3 Retour au texte

Note 06 Sans que cette progressivité du taux n’ait d’impact pour les collectivités locales, la différence entre le taux appliqué à une entreprise et le taux plafond de 0.75% étant pris en charge par l’Etat (dégrèvement barémique Retour au texte

Note 07 https://www.senat.fr/rap/r08-579/r08-57920.html Retour au texte

Note 08 La CET agrège la CVAE et la CFE. S’il est exact que la CVAE a neutralisé les différences de taux d’imposition, ce n’est pas le cas de la CFE qui demeure un impôt local fonction d’un taux local. Retour au texte

Note 09 Généralement déterminés en fonction du montant effectif de CVAE de 2021. Pour certaines entreprises, la CVAE est réglée en totalité au cours de l’exercice suivant, sans versement préalable d’acomptes. Retour au texte

Note 10 Comme indiqué ci-dessus, celle-ci est liquidée par les entreprises à cheval sur les exercices 2022 et 2023. Voir schéma ci après. Retour au texte

Note 11 La loi n’a pas encore été modifiée… Retour au texte

Note 12 Il s’agit des entreprises dont la CVAE de l’année précédente est inférieure à 1 500 €… et donc aussi des créations d’entreprise vérifiant les conditions d’entrée en imposition. Retour au texte

Note 13 Par base de référence, il convient d’entendre le montant sur lequel doit s’appliquer, par exemple, une indexation TVA pour 2025. Retour au texte

Note 14 Il convient de rappeler que la réduction ou la suppression non compensées de concours financiers de l’Etat versés aux collectivités accroît leur autonomie financière en faisant mécaniquement progresser le poids de leurs ressources propres, notamment fiscales, dans leurs ressources totales. Retour au texte

Note 15 Déterminer une fraction constante de taux de TVA applicable à chaque bénéficiaire de cette ressource revient strictement à indexer le produit reçu chaque année par chaque collectivité sur le taux de croissance national du produit de TVA. Retour au texte

Note 16 Ce qui revient à calculer la fraction de taux de TVA à attribuer à chaque collectivité en comparant le produit de CVAE «millésime 2022 » aux recettes nettes de TVA de 2022 et d’appliquer cette fraction de taux au produit net de TVA 2023 en 2025, puis 2024 en 2026. En 2025, les valeurs déterminant cette fraction de taux seront parfaitement connues. Retour au texte