L’heure est au questionnement. D’un côté, le gouvernement a interrogé en ligne les citoyens et les agents dans le cadre du programme Action publique 2022. De l’autre, un groupement d’organisations associatives, syndicales et de partis de gauche a riposté avec une consultation sur « les services publics qu’il nous faut ! ». « La Gazette », avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale (MNT), participe au débat par une étude sur l’avenir du service public local et de la territoriale, réalisée auprès d’usagers, d’agents et d’élus.

Assouplir le statut

Interrogés sur les réformes possibles de la FPT, agents et élus affichent des positions assez similaires, mais pas toujours. La réintroduction du jour de carence les oppose fortement. Les agents de notre panel se déclarent contre à 53 % tandis que les élus sont pour à 67 %. La diminution des dépenses de fonctionnement n’est pas souhaitée par 53 % des agents, tandis que 54 % des élus y sont favorables.

Agents et élus se rejoignent cependant sur certains points. Plus de 50 % des premiers et de 60 % des seconds sont pour la révision du système de recrutement et des concours. 48 % des agents et 68 % des élus se prononcent en faveur de l’assouplissement du statut.

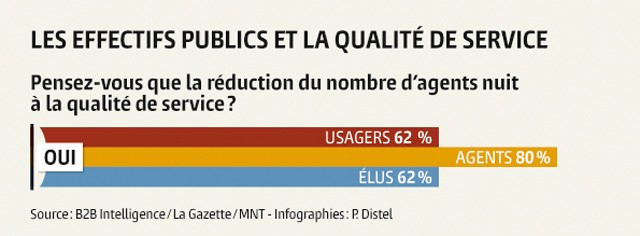

Mais, si la décorrélation du point d’indice est rejetée par 57 % des agents interrogés, les élus sont plus partagés : 54 % pour et 32 % contre. De façon logique, les agents sont défavorables à 77 % à la réduction du nombre de postes de fonctionnaires, quand 51 % des élus s’y déclarent favorables (48 % ont l’opinion inverse).

Le report de l’application de l’accord « parcours professionnels, carrières et rémunérations » est rejeté par 67 % des agents et 48 % des élus. Mais ils plébiscitent une réforme de la fonction publique à plus de 80 %.

Privatiser ou non ?

Sur les services publics locaux, le panel a été élargi aux usagers, dont 62 % se déclarent assez satisfaits de la qualité des services délivrés par les collectivités.

Selon Claude Soret-Virolle, présidente de l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Inet (ADT-Inet), ce ressenti est notamment lié à « une méconnaissance de la structuration de l’administration du pays. Quels sont en effet les usagers qui font un distinguo clair entre les trois fonctions publiques ? ».

Ce très relatif plébiscite des citoyens se heurte à la perception des élus qui, dans notre étude, estiment à 80 % que les usagers sont assez satisfaits du service public local ! Plus réalistes, les agents s’engagent à seulement 68 %.

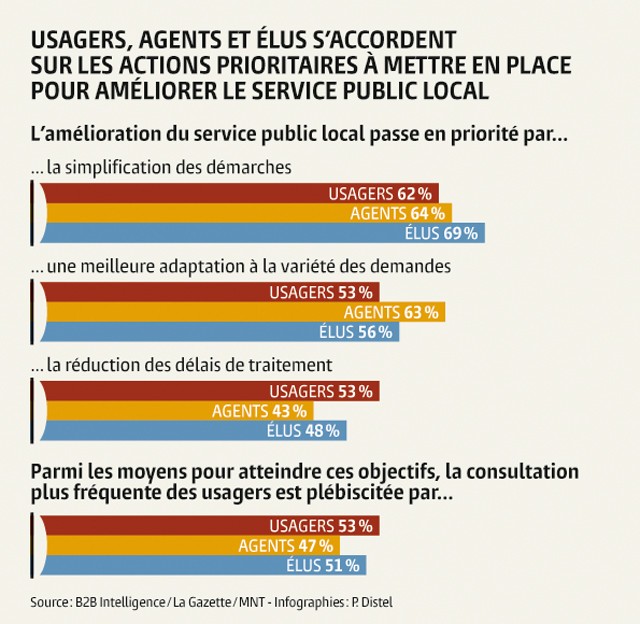

Les positions se rejoignent en revanche sur les mesures à mettre en place prioritairement pour améliorer le service public local et témoignent « d’une prise de conscience de la nécessaire adaptation du service public », avance Dominique Royoux, professeur de géographie à l’université de Poitiers.

Parmi les autres actions mises en avant figure l’amélioration de la dimension humaine du service public pour 54 % des agents et 46 % des élus.

L’attachement des usagers au service public ressort dès que se pose la question de son transfert au secteur privé. Interrogés sur « qui du service public ou des entreprises privées serait le plus efficace » pour assurer différentes missions (police, établissements scolaires, transport, réseaux d’eau…), ils choisissent le public. Le secteur privé est jugé plus efficace seulement pour les services aux personnes âgées et dépendantes.

Concernant la gestion des sports et des loisirs, les citoyens placent à égalité le public (44 %) et les entreprises privées (42 %). Un résultat « plutôt rassurant, qui montre que l’impact positif de la privatisation du service public n’est pas très net », commente Dominique Royoux.

En revanche, l’externalisation du service public recueille des avis plus partagés des usagers : la majorité n’y est pas favorable (30 % pas du tout et 27 % plutôt pas), mais un tiers y est favorable (24 % plutôt et 7 % tout à fait).

Du côté des agents et des élus, la tendance est évidente. Parmi les services les plus externalisables, ils pointent la collecte des déchets, le réseau de transport et la circulation, ainsi que la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement. Les missions les moins visées sont la petite enfance, le médicosocial et la culture. Du côté des services non externalisables, agents et élus citent de concert l’état civil, l’urbanisme, la prévention et la sécurité.

Apport du numérique

Quant à la transformation numérique, elle n’a sa place dans l’amélioration de la qualité du service public local que pour 22 % des agents, 29 % des élus et 24 % des usagers. Elle simplifie les démarches selon 47 % des usagers, 53 % des élus et 46 % des agents.

D’après ces derniers, elle accroît les inégalités entre usagers (52 %) et renouvelle les méthodes de travail (49 %). « Les agents défendent leur métier et craignent de perdre leur emploi », rappelle Jean-Luc Ducrocq, conseiller spécial auprès du DGS de la ville de Lyon (lire son témoignage). D’après Claude Soret-Virolle, cette différence de perception tient à ce que la transition numérique « préoccupe moins les usagers que les agents. Et le gap générationnel est évident ».

Méthode de l’étude

Etude réalisée en ligne selon la méthode des quotas du 11 au 29janvier2018 auprès d’un échantillon de 1000 individus représentatifs de la population française (840 éligibles car non-fonctionnaires) et de 1380 représentants du monde local (1182agents et 198 élus).

« Pourquoi vouloir constamment améliorer la qualité du service public ? »

Jean-Luc Ducrocq, conseiller spécial auprès du directeur général des services de Lyon (8 000 agents, 513 300 hab.)

« Le taux de satisfaction des usagers à l’égard du service public local [62 %, ndlr] est décevant. Le même genre d’enquête présentait, il y a encore quinze ou vingt ans, des taux frôlant les 80 %. C’est le résultat d’une lente dégradation de l’image du service public et de la sphère politique. Ce sentiment des usagers est aussi lié à une posture médiatique qui n’épargne pas les fonctionnaires. 59 % des usagers pensent que l’image de la fonction publique s’est dégradée. Je partage cet avis. Il reste, malgré les efforts accomplis, beaucoup à faire. Mais, dans certains domaines comme l’urbanisme, la complexité des textes ne facilite pas la tâche. Par ailleurs, pourquoi devrait-on toujours tendre vers la performance alors que les politiques et les usagers ne sont pas prêts à la financer ? »

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez !

Cet article est en relation avec le dossier

Thèmes abordés