En France, depuis la fin des années 1990, la politique d’aménagement du territoire national a été remplacée par une politique de relations avec les collectivités territoriales conduisant à une fragmentation spatiale des politiques publiques. Peu à peu, les divers outils de l’aménagement national ont été abandonnés : la DATAR, le Ministère de l’Aménagement, les Conseils Interministériels à l’Aménagement du Territoire de même que le principe d’un Schéma National pourtant prévu par la loi.

Véritable régime d’inégalité des chances entre les territoires

L’aménagement devient alors une affaire locale et régionale que l’Etat accompagne avec des stratégies indifférentes aux forces et aux grandes dynamiques géographiques qui affectent son propre territoire. Contrairement à ce qui se pratiquait auparavant, les investissements de l’Etat ne tiennent plus compte de l’inégalité des rythmes d’évolution. Les régions en difficulté peuvent ainsi recevoir les mêmes montants que les régions en forte croissance, instaurant un véritable régime d’inégalité des chances entre les territoires.

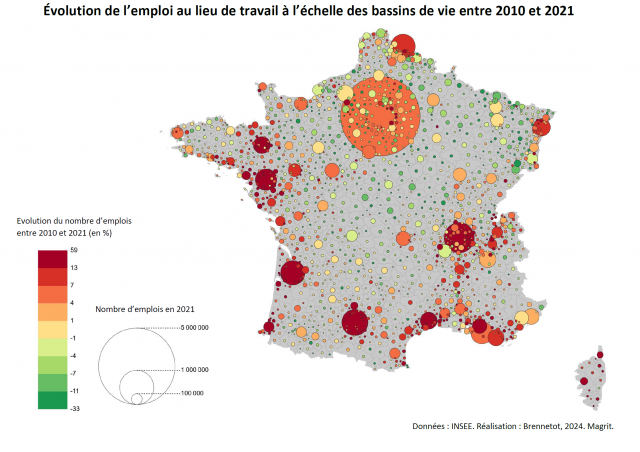

Le résultat d’un tel effacement de l’État est que le marché est devenu la principale force qui organise la transformation du territoire national. Les clivages géographiques hérités de la transition post-fordiste des années 1970 n’ont fait que s’accentuer entre des régions très dynamiques (la façade atlantique, la région lyonnaise et le sillon alpin, la métropole toulousaine, le Midi méditerranéen ainsi que, dans une moindre mesure, le cœur de l’Ile-de-France, Lille, le Sillon lorrain, Strasbourg et l’Alsace) et des régions bloquées, en situation de stagnation ou de déclin subis, comme les espaces fragilisés par la désindustrialisation au Nord, au Nord-Est et aux marges du Bassin parisien ainsi que la diagonale du vide et les Pyrénées intérieures, dont la désertification et le déclin se poursuivent). La redistribution spatiale des revenus via les impôts directs et les prestations sociales ne suffisent pas à enrayer la mécanique inégalitaire.

Aucune fatalité

Ainsi, selon le type d’espace régional auquel elles appartiennent, les collectivités territoriales sont confrontées à des dynamiques sociales et économiques qui les dépassent et sur lesquelles elles n’ont qu’une prise partielle. Dans ce contexte, proposer de résoudre les grands problèmes actuels par davantage ou mieux de décentralisation a toutes les chances de laisser les dynamiques centrifuges qui organisent la géographie de notre pays continuer à exercer leurs effets.

Malheureusement, la focalisation du débat sur les rapports villes/campagnes ou sur la réforme des collectivités territoriales fait écran à la publicisation du problème que pose un État ayant renoncé à toute stratégie ou vision pour son propre territoire. Ce nouveau “scénario de l’inacceptable” compromet la cohésion entre les régions et les territoires et livre la population et les élus locaux à des dynamiques marchandes contraignant leurs marges d’action. Il n’y a là aucune fatalité et la relance d’une politique d’aménagement national, élaborée de façon concertée, reste une option d’autant plus nécessaire que les défis imposés par la polycrise planétaire ne cessent de s’accumuler.

Thèmes abordés