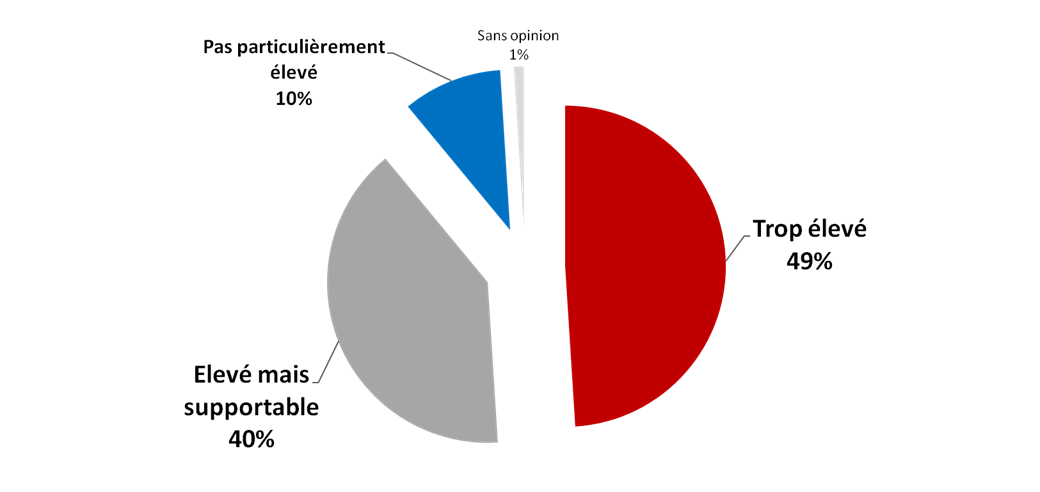

Le point de bascule économique est-il atteint ? 90% des automobilistes français considèrent que le budget consacré à leur véhicule est « élevé », et la moitié pensent même qu’il est « trop élevé ». C’est l’un des enseignements de ce sondage de BVA pour France Nature Environnement sur « les Français et l’utilisation de leurs véhicules » (1). La fédération d’associations environnementalistes, qui tient son 37e congrès les 4 et 5 avril à Clermont-Ferrand, a voulu mesurer le degré d’accoutumance nationale à la voiture, en ces temps de crise économique et de pétrole cher.

Diriez-vous que le budget que vous consacrez aujourd’hui à l’utilisation de votre véhicule est … ?

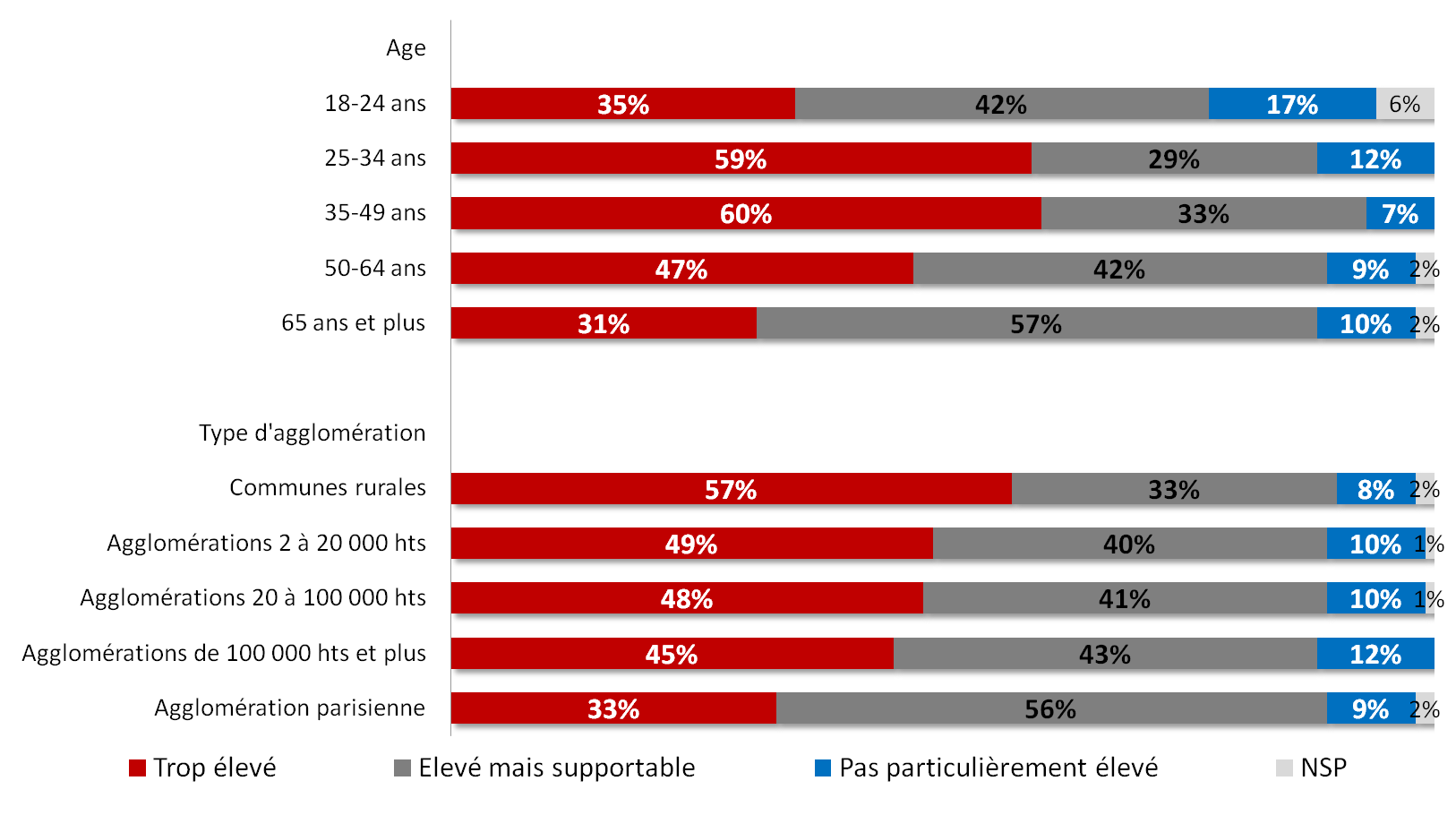

Une perception particulièrement développée chez les actifs et les ruraux

Substituer l’usage à la propriété

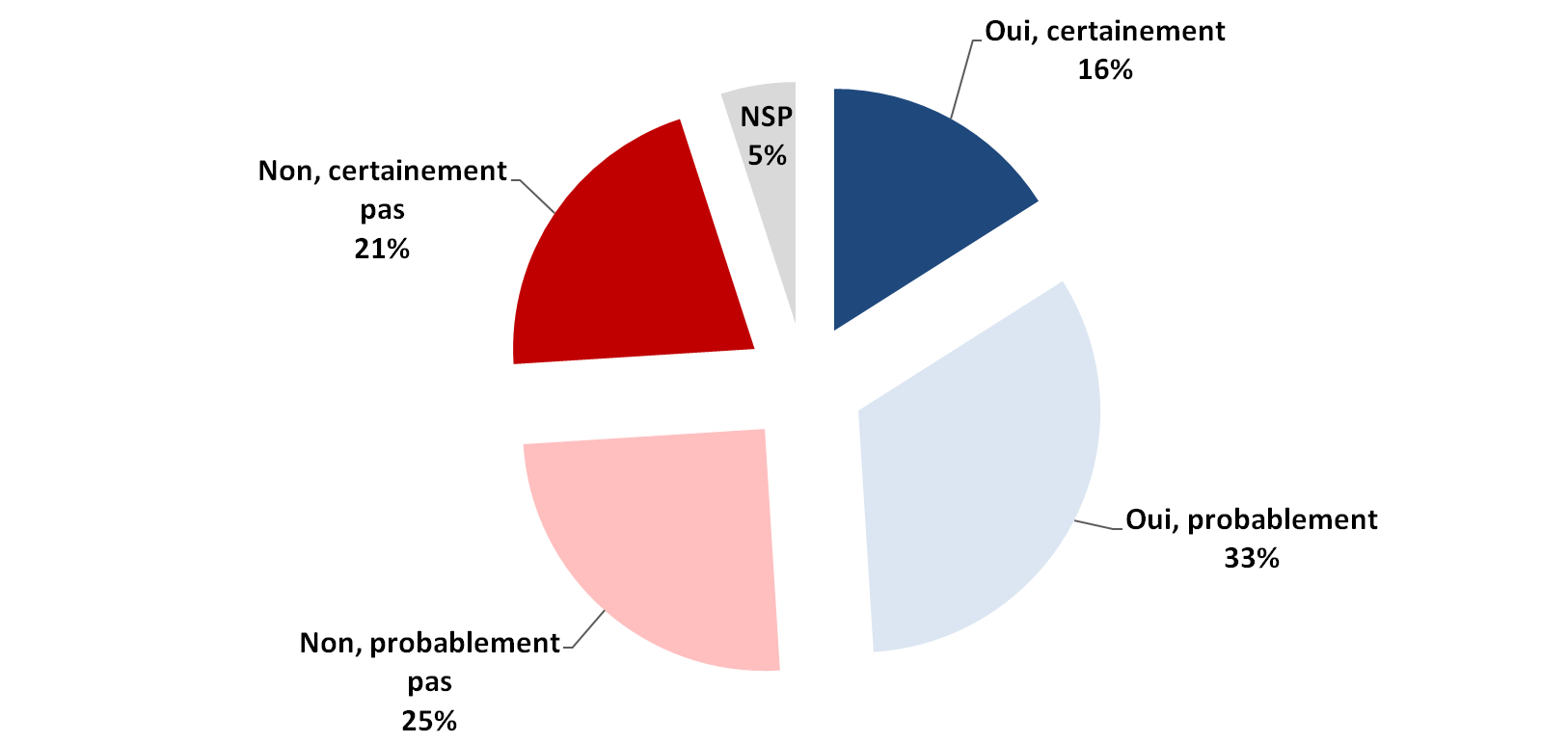

Le désir de posséder son propre véhicule semble reculer, puisque 49% des sondés – le panel étant constitué uniquement d’automobilistes et de motards – déclarent être prêts à louer leur véhicule si cela permet de « grosses économies ». La question ne nous renseigne pas sur l’étendue des économies escomptées ni sur l’acception du terme « location », celui-ci pouvant regrouper pêle-mêle la location classique, la location en libre service, l’autopartage, voire même le covoiturage. Mais « elle montre un vrai changement de fond, qui dénote une évolution globale de la mobilité et de la place de la voiture dans cette mobilité » souligne Jean-Baptiste Poncelet, chargé de mission transport à FNE, qui estime que les automobilistes sont désormais prêts « à renoncer à l’économie de la propriété pour l’économie de la fonctionnalité. ».

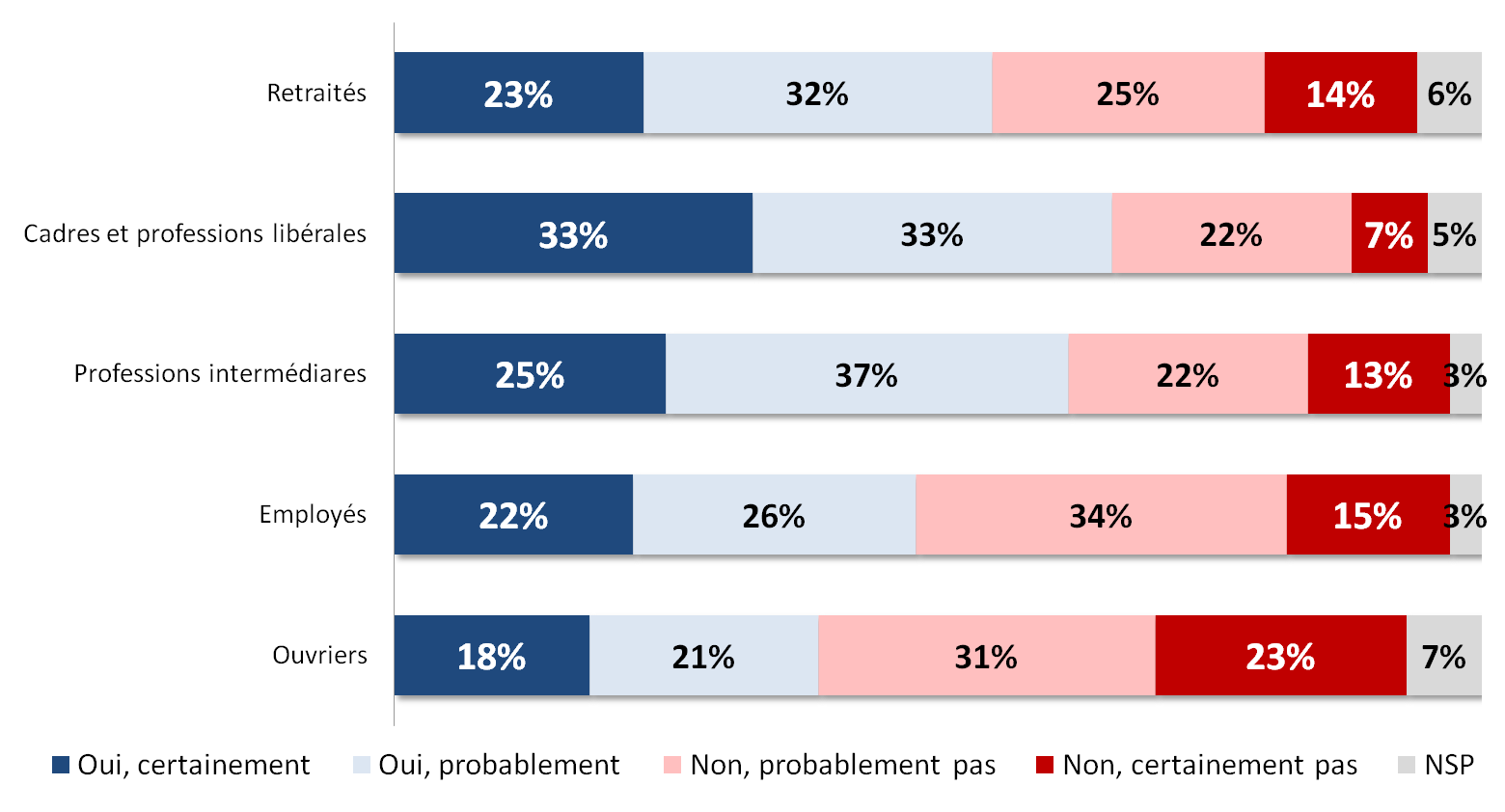

Seriez-vous prêt à louer votre véhicule plutôt que le posséder si cela vous permettait de faire de grosses économies ?

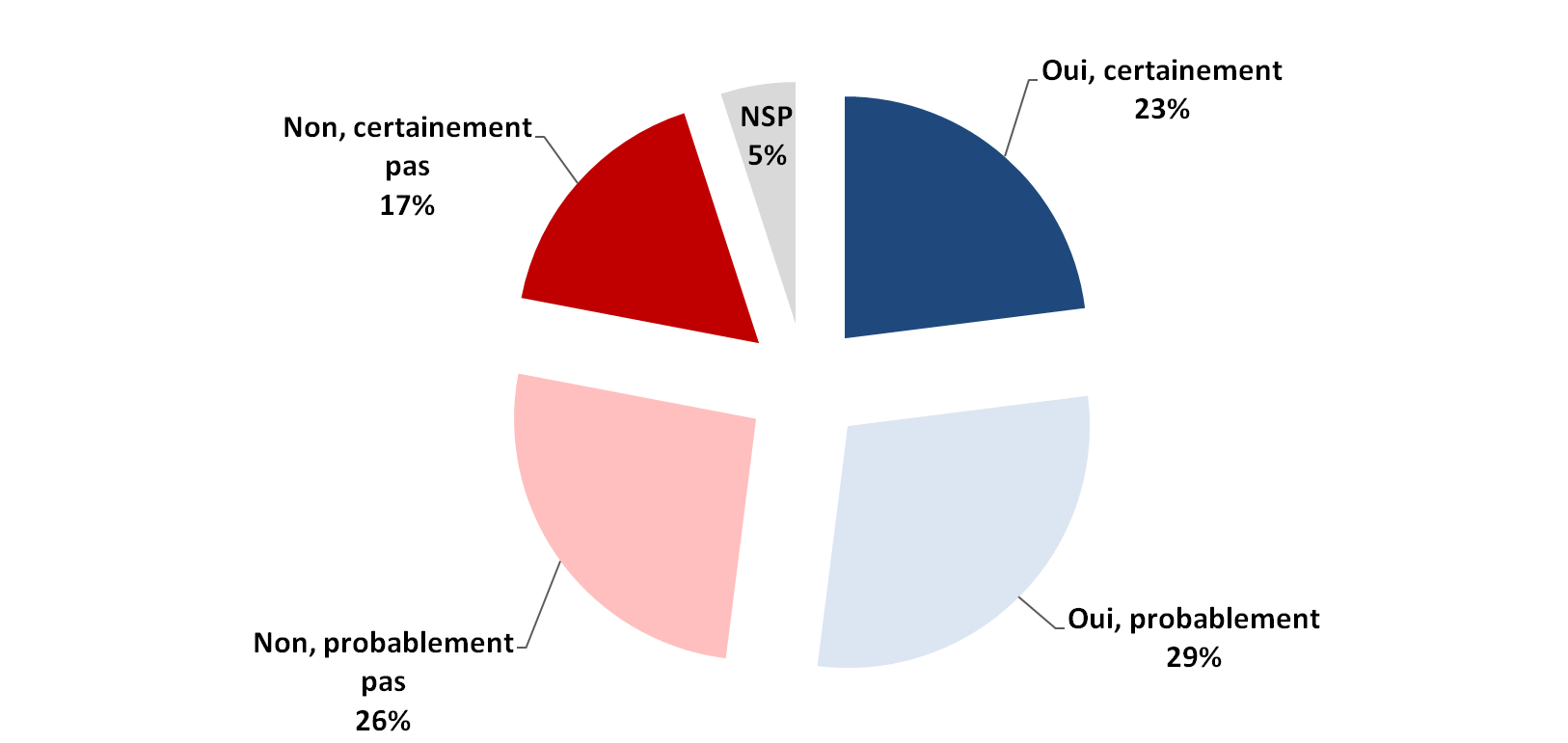

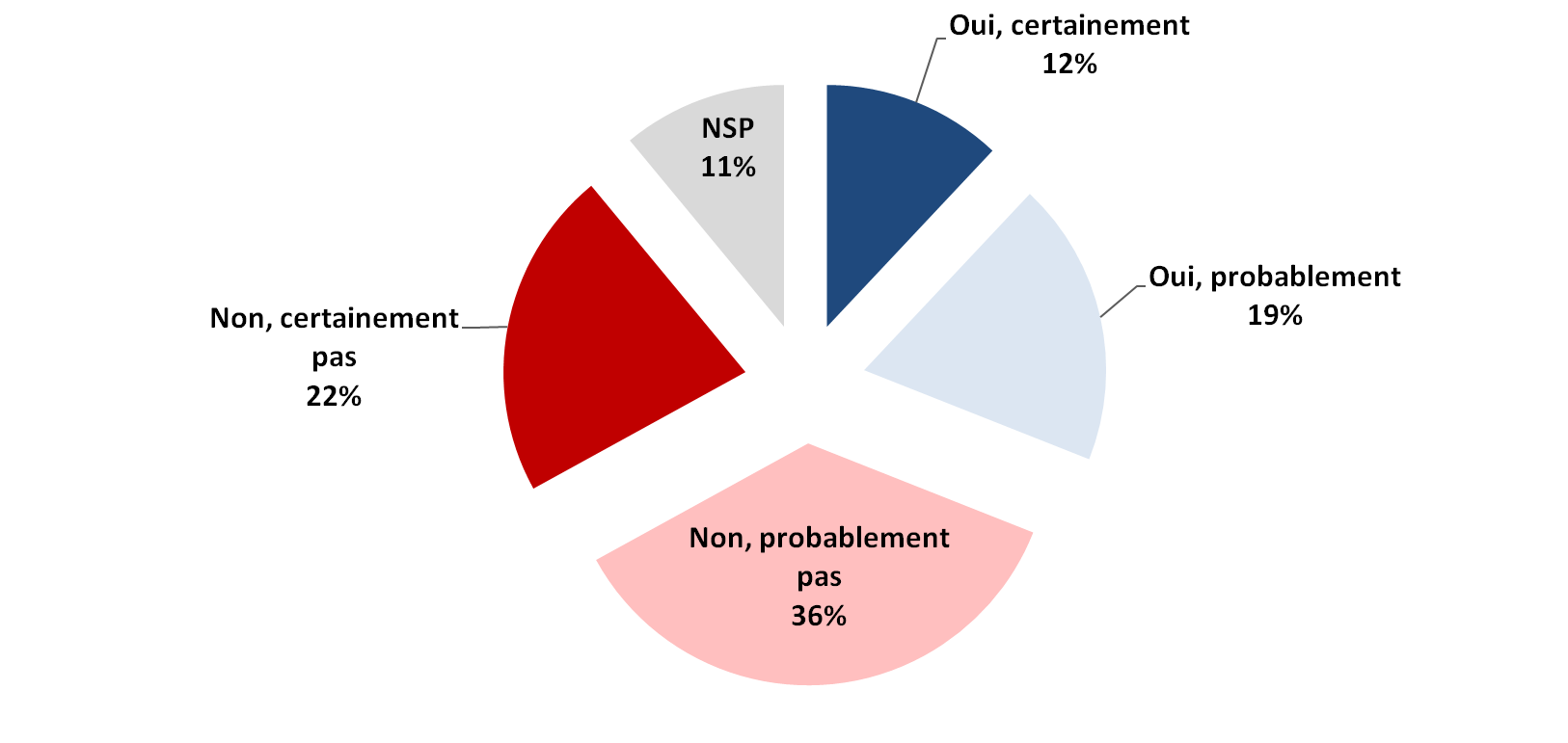

Dans une proportion à peu près égale (52%), les Français seraient « probablement » ou « certainement » susceptibles de réduire l’utilisation de leur véhicule avec une meilleure offre de transports collectifs. Mais si ce report modal est envisagé majoritairement chez les catégories aisées (66% des cadres et professions libérales), il l’est beaucoup moins chez les employés (48%) et ouvriers (39%). « Il s’agit en réalité plus de différences spatiales que sociales, les cadres habitant généralement dans les centres urbains où l’offre TC est concentrée » commente Jean-Paul Hubert, directeur de recherche au laboratoire Dynamiques Economiques et Sociales des Transports de l’Ifsttar.

Est-ce qu’une amélioration sensible de l’offre de transports en commun pourrait vous inciter à réduire l’utilisation de votre véhicule ?

… les catégories les plus aisées étant les plus prêtes à le faire

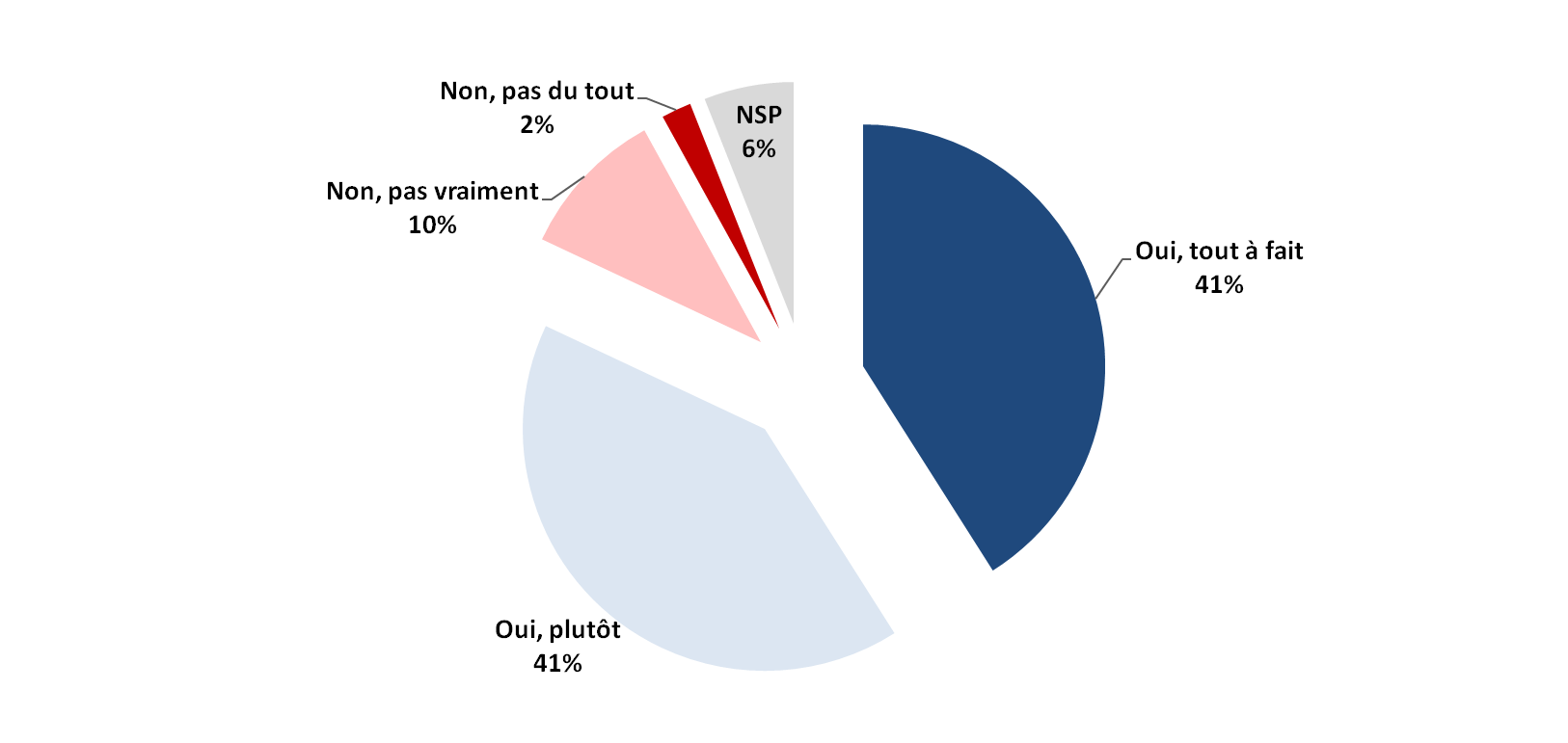

Dans le même temps, et sans surprise, les sondés souhaitent majoritairement (82%) que «l’Etat s’emploie à faire baisser le prix des transports collectifs ». Mais « l’amélioration de l’offre est incompatible avec une baisse des prix, car il faut bien financer cette offre, et l’appel aux subventions sera de plus en plus difficile. On voit mal aujourd’hui l’Etat augmenter la dotation des collectivités pour les aider à financer des TC déficitaires…» souligne Jean-Paul Hubert de l’Ifsttar.

Pensez-vous que l’Etat devrait s’employer à faire baisser le prix des transports collectifs ?

La question centrale de l’urbanisation

Le sondage nous montre également que près d’un automobiliste (ou motard) sur trois envisage de se rapprocher de son travail à cause du prix des carburants. « Le report de l’habitat vers les zones périphériques a accentué la dépendance à l’automobile et la part du transport dans le budget des ménages, explique Michel Dubromel, vice-président de FNE en charge des Transports. Certaines banques demandent désormais des garanties sur la capacité d’assumer les coûts du transport domicile-travail avant d’accorder des prêts immobiliers. » Conjuguée aux efforts actuels des collectivités pour stopper l’étalement urbain, l’augmentation du prix des carburants aurait donc avoir un effet positif sur l’urbanisation autour des gares et des pôles d’échanges multimodaux.

Envisagez-vous un jour de vous rapprocher de votre lieu de travail pour des raisons économiques liées au prix des carburants ?

La bimotorisation recule

En 2011, le taux de motorisation des ménages a stagné (à 83,5%) et celui des ménages disposant d’au moins deux véhicules a même faiblement reculé (2) alors que ces deux indicateurs ne cessaient d’augmenter jusque là. L’effort financier, il faut dire, est de plus en plus important : en 2012, une voiture allégeait le portefeuille de 4350 euros par an (3), soit 400 euros de plus qu’en 2008.

Le début de la fin pour l’hégémonie de la voiture personnelle ? Ou un simple effet de la crise ? FNE y voit, en tout cas, l’opportunité d’un changement culturel favorisé par les politiques locales incitatives en faveur de la multimodalité. « Les gens sont aujourd’hui beaucoup plus enclins à changer de comportement par rapport à la voiture, cette étude le confirme, analyse Michel Dubromel. Les pouvoirs publics doivent encourager et profiter de ce changement des mentalités. »

Patricia Varnaison-Revolle, chef du département Déplacements durables au Certu – « On ne montre pas suffisamment à quel point les TC sont avantageux économiquement »

«Les résultats de ce sondage convergent notamment avec le fait que pour la première fois, en 2010, le budget mobilité des ménages français est passé devant l’alimentation, devenant ainsi le 2e poste de dépenses après le logement. Les ménages sont de plus en plus vulnérables à l’augmentation des carburants, même s’ils ne réalisent pas toujours le poids financier de leur véhicule : l’université Bordeaux IV (Gretha) avait fait une étude montrant que 58% des automobilistes n’avaient aucune idée du cout annuel de leur voiture. Il faut donc faire de la pédagogie sur leurs coûts comparés avec ceux des transports collectifs, montrer à quel point l’usage de ces derniers est avantageux économiquement.

Attention également à ne pas opposer systématiquement voiture et transports collectifs. C’est vraiment en offrant une palette de possibilités aux gens qu’on les amènera à accepter de changer et de ne plus utiliser uniquement leur voiture personnelle. »

Jean-Loup Madre, directeur du laboratoire Dynamiques économiques et sociales des transports de l’IFSTTAR – « La possession d’une automobile n’est plus un signe de réussite sociale »

« L’enquête semble montrer une attente plus grande vis-à-vis des alternatives à l’automobile promus par bien des collectivités (Tram, Vélo, TER, Autolib, location..). On peut trouver dans ces réponses un effet assez classique de «désirabilité sociale», c’est-à-dire une propension à répondre selon les normes à la mode et à se montrer au courant des nouveautés. La possession d’une automobile n’est plus un signe de réussite sociale, parvenir à s’en passer grâce à de la location ou des services d’autopartage et des TIC est au contraire dans l’air du temps. Mais cette alternative n’est rentable que pour une utilisation limitée de l’automobile.

De grandes illusions sont entretenues sur le coût futur de la mobilité. Le renchérissement inévitable des carburants fait que ce cout sera plutôt orienté à la hausse. Et l’idée qu’on va pouvoir faire baisser les prix des TC en les subventionnant encore plus dans le contexte budgétaire actuel est aussi une vaste illusion, surtout s’il y a des exigences – tout à fait compréhensibles et légitimes – d’amélioration de la qualité de service.

La solution c’est l’autolimitation des déplacements, un phénomène qu’on a commencé à voir depuis la hausse régulière des carburants. En France, le tournant se situe à peu près en 2003, et c’est la même chose dans une bonne vingtaine de pays industrialisés où l’on constate qu’il y a un plafonnement des trafics automobiles.

La circulation [kilomètres parcourus par adulte par an, ndlr] plafonne globalement, la motorisation des ménages commence à se tasser, on voit bien qu’on est à un tournant. On va vers une stabilisation, voire peut-être une évolution à la baisse. Les réflexions qu’on a en ce moment sur ce qu’on appelle le « peak travel » tournent autour de cette interrogation là : vu les signaux prix et la récession, est-ce que c’est un plateau provisoire à la croissance de la circulation, ou est-ce qu’on arrive à une saturation des besoins, et une stabilisation du taux d’équipement ? Ou peut-être même un retournement total de tendance et une diminution de la circulation, ce qu’on a déjà vu apparaitre dans les zones les plus denses. Le parc de véhicules immatriculés « 75 » diminue depuis 1990, la circulation dans Paris diminue depuis le milieu des années 90, et c’est vrai que limiter l’espace dévolu à la circulation y a contribué.

Le premier signe avant-coureur du peak travel, et qu’on avait assez peu remarqué d’ailleurs, c’est que depuis les années 90, les jeunes passent de moins en moins le permis, et de plus en plus tard. Il y a donc toute une partie de la jeune génération qui n’a pas le permis, et qui adopte plus facilement un comportement multimodal.

Un autre élément intéressant de ce sondage concerne l’urbanisation. L’installation des ménages de plus en plus loin des villes où ils travaillent (périurbanisation) a provoqué un regain démographique de communes rurales nettement détachées des banlieues. Les distances à franchir y sont plus longues pour aller travailler ou faire ses achats et l’alternative TC quasiment inexistante.

Combiné à la disparition d’emplois en zone dense, ce mouvement de périurbanisation explique la croissance continue des distances domicile-travail dans les zones rurales et donc un coût d’usage croissant de l’automobile et une dépendance également croissante envers celle-ci. »

Thèmes abordés

Notes

Note 01 Etude réalisée par Internet les 12 et 13 mars 2013 sur un échantillon national représentatif de 1012 personnes, au sein duquel ont été interrogées 711 personnes utilisant principalement la voiture ou le deux-roues motorisé pour leurs déplacement quotidiens. Retour au texte

Note 02 Source : Insee – Ministère des Transports - Etude Adetec « Le coût réel de la voiture », juillet 2012. Retour au texte

Note 03 Source : CCFA ; TNS-Sofres ; Ademe ; Insee ; SOES. Retour au texte