Mathieu Chassignet, Ademe (Agence de la transition écologique)

En mars 2024, des associations de commerçants ont saisi le Conseil d’État pour s’insurger contre la future piétonnisation de la Presqu’Île de Lyon.

Les mesures de ce type se multiplient en France dans une volonté d’apaiser les centres-villes pour les rendre plus agréables et y réduire la pollution. Mais elles génèrent quasi systématiquement une levée de boucliers de la part des commerçants qui y sont implantés.

Déjà frappés par une concurrence croissante du commerce en ligne et des zones commerciales périphériques – qui se traduit par un taux de vacance commerciale (vitrines vides) qui a fortement augmenté dans les villes françaises – ils voient toute mesure de réduction de la place de la voiture (piétonnisation, stationnement…) comme une menace supplémentaire à la bonne marche de leurs affaires.

Pour répondre aux difficultés du commerce de centre-ville, deux écoles se font face :

- La première, souvent prônée par les commerçants, consiste à faciliter la circulation et le stationnement automobile en espérant drainer des clients éloignés.

- La seconde, au contraire, propose de travailler sur l’ambiance urbaine, en reprenant de l’espace à la voiture au bénéfice des piétons, en misant sur le fait que ces derniers auront davantage tendance à venir s’y promener et y consommer.

Sur ce sujet sensible où opinions et ressentis dominent, rares sont les études qui se sont penchées sur la mobilité des clients qui fréquentent les commerces de centre-ville pour objectiver le débat. Quelques-unes existent toutefois, menées à Rouen, à Lille ou encore à Nancy.

Toutes mettent en évidence les mêmes constats : la plupart des clients vivent à proximité des commerces, viennent majoritairement à pied et en transport collectif et appellent de leurs vœux des espaces apaisés et une place restreinte de la voiture. De leur côté, les commerçants surestiment systématiquement l’usage de l’automobile par leurs clients.

La plupart des clients vivent à proximité

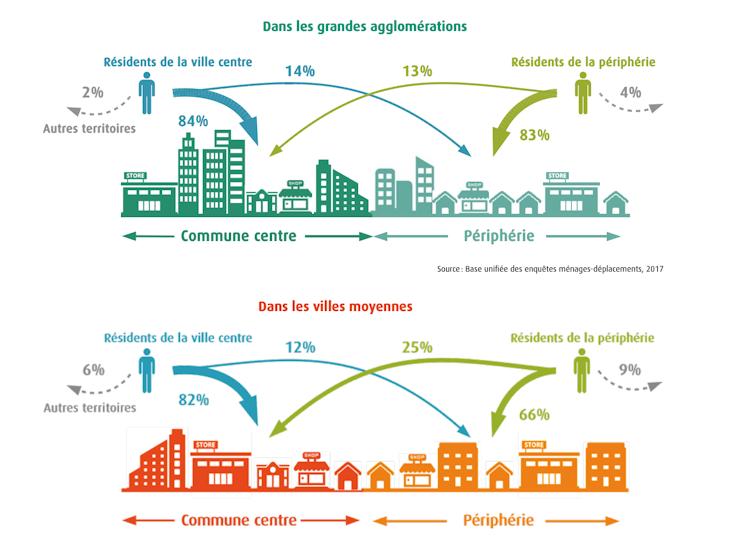

L’idée selon laquelle les clients se rendraient massivement en centre-ville pour y consommer, depuis la périphérie, est mise à mal par les études existantes : dans les grandes villes, 84 % des habitants de la ville-centre achètent majoritairement dans cette même ville-centre, alors que très peu de résidents de la périphérie viennent pour leurs emplettes.

Mobilité et commerces quels enseignements des enquêtes déplacements ? Cerema, CC BY-NC-ND

Ainsi à Lille, une étude de terrain que j’ai menée révèle que 63 % de la clientèle du centre-ville vit intra-muros et 6 % en première couronne, soit 70 % très proche du centre. Même bilan à Nancy où 57 % de la clientèle habite dans la ville et 89 % dans la métropole, sachant que cette dernière est particulièrement resserrée. À Nantes, enfin, 53 % des consommateurs du centre-ville vivent dans la ville.

Dans les villes moyennes (de 10 à 100 000 habitants), on observe globalement une tendance similaire : 25 % seulement des habitants de la périphérie consomment majoritairement dans la ville-centre.

La majorité des clients sont piétons

Deuxième constat, la plupart des consommateurs du cœur des grandes villes s’y rendent à pied, mode de déplacement qui arrive en général devant les transports collectifs puis la voiture.

- A Lille, la marche constitue ainsi le mode de déplacement de 42 % des clients, les transports en commun 28 % et la voiture 21 %.

- À Nantes, ces parts s’élèvent respectivement à 27 %, 38 % et 21 %.

- À Saint-Omer, qui ne compte que 13 000 habitants, près de 40 % des clients viennent à pied et 60 % en voiture. Si elle est minoritaire, la marche reste bien présente.

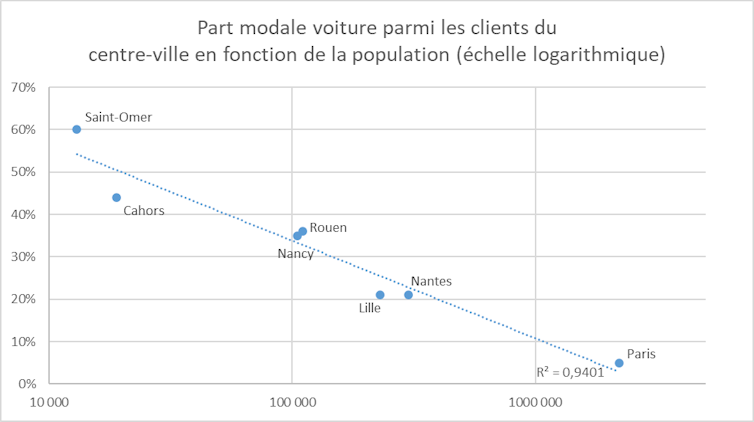

Cette répartition modale apparaît très dépendante de la taille des villes : à Paris, 5 % des clients arrivent en voiture, tandis que cette part est d’environ un tiers dans les villes autour de 100 000 habitants. Et même dans une ville comme Cahors, qui compte 20 000 habitants, seuls 45 % des clients des commerces de centre-ville y vont en voiture, à égalité avec la marche.

Les clients veulent un espace avec moins de voitures

Troisième observation, les clients estiment qu’un recul de la place de la voiture dans les centres-villes les inciterait à y consommer davantage.

Dans plusieurs études, des propositions leur ont été soumises afin d’améliorer l’attractivité des commerces en centres-villes : transports en commun, infrastructures cyclables, végétalisation, trottoirs plus larges, facilitation de l’accès et du stationnement automobile…

À Lille, seuls 23 % estiment que cette dernière modalité est prioritaire. Les trois quarts restants privilégient les autres pistes. À Rouen également, la baisse du bruit et de la circulation sont plébiscitées quand 20 % seulement des réponses mentionnent le stationnement.

Et même dans une ville comme Saint-Omer, où l’emprise de la voiture est forte, ils ne sont que 39 % à citer l’accès et le stationnement automobile comme une mesure prioritaire. Autrement dit, même chez ceux qui viennent en voiture, ce n’est pas forcément le plus important… ce qui, au fond, est compréhensible puisque tout consommateur (même automobiliste) devient piéton à un moment donné pour accéder à son commerce.

Les commerçants surestiment leurs clients automobilistes

Enfin, et c’est sans doute le constat le plus important pour comprendre la teneur des débats, les études révèlent que les commerçants surestiment largement la part de clients qui viennent en voiture.

À cet égard, l’exemple le plus frappant est celui de Nancy, où les commerçants interrogés croyaient que 77 % de leurs clients venaient en voiture : c’est en réalité le cas de… 35 % d’entre eux. Ils imaginaient également que les piétons ne représentaient que 11 % de leur clientèle, contre 39 % dans les faits, et que 1 % s’y rendaient à vélo, alors que les cyclistes composent 13 % de leurs acheteurs.

Cette surestimation a pu être observée dans beaucoup d’autres villes. Dans ce contexte, il est peu surprenant que les commerçants craignent plus que tout les projets de réduction de la place de la voiture.

Les raisons de ce biais sont diverses. En France, les commerçants font partie de la catégorie socioprofessionnelle qui utilise le moins les mobilités alternatives. Eux-mêmes se déplaçant beaucoup en voiture, ils semblent calquer leur cas personnel sur l’ensemble de leur clientèle.

Autre explication à ce biais : les automobilistes sont globalement assez « râleurs » et expriment fréquemment leur mécontentement auprès des commerçants vis-à-vis des conditions de circulation ou de stationnement. Nous avons tous déjà entendu un client annoncer « on ne peut plus se garer dans le quartier » à peine la porte du commerce poussée. Les commerçants l’entendent cinq fois par jour.

A contrario, les piétons formulent bien moins souvent ce genre d’agacement, alors même que les cheminements sur les trottoirs laissent bien souvent à désirer (présence d’obstacles, de poubelles… voire d’automobilistes stationnés sur le trottoir !).

Enfin, cette surestimation peut comporter une part de bluff : surjouer le rapport de force dans l’espoir d’obtenir des compensations de la part de la municipalité. À Madrid, les commerçants ont dénoncé lors de l’instauration d’une ZFE une perte de chiffre d’affaires consécutive de 15 %. Après analyse des données réelles, le chiffre d’affaires du quartier avait en fait augmenté de 8,6 % au bout d’un an.

Un chiffre qui invite à faire preuve de recul vis-à-vis du discours commerçant, et qui souligne la nécessité de mener des études préalables aux projets de transformation de l’espace public. C’est ce qu’a fait la ville de Cahors, qui souhaitait réduire l’emprise de la voiture sur l’une de ses places : l’étude de terrain réalisée en amont a permis de désamorcer les craintes des commerçants.

No parking, more business ?

Quand bien même les automobilistes sont minoritaires parmi la clientèle du centre-ville, leur poids n’est pas négligeable. Leur éviction ne pourrait-elle pas engendrer une perte pour les commerces ? Le questionnement semble légitime.

En réalité, il s’agit de sortir du cloisonnement entre piétons, automobilistes, utilisateurs de transport collectif. Souvent, nous sommes les trois à la fois. La plupart des automobilistes disent ainsi qu’il leur arrive de venir par d’autres moyens que la voiture.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

À Lille, parmi les clients qui viennent en voiture, seuls 13 % n’utilisent que ce mode de déplacement pour venir en centre-ville. Autrement dit, 87 % d’entre eux empruntent parfois un autre mode de transport pour y aller. La fréquentation du centre-ville y a en outre bondi de 15 % après la piétonnisation. Ce chiffre montre qu’en compliquant – un peu – l’accès en voiture, la ville est en fait rendue beaucoup plus agréable pour tous. Ce qui se traduit par une fréquentation accrue.

D’autres études ont été menées à l’étranger et dressent le même constat.

- En Espagne, 14 villes (petites, moyennes et grandes) ayant mis en œuvre des projets de piétonnisation ont ainsi été analysées. Ces projets se sont systématiquement accompagnés d’une augmentation significative du chiffre d’affaires des commerces, avec un effet plus fort encore dans les petites villes.

- Aux États-Unis et au Canada, 45 études de cas menées sur des projets favorables à la marche, au vélo ou aux deux dressent le même constat. Dans 90 % des cas, ils ont profité aux commerces, une toute petite proportion des cas d’usage a engendré une baisse du chiffre d’affaires.

Rappelons enfin qu’il s’agit de remettre cette tendance en perspective. La réduction de la place de la voiture en ville est ancienne et les commerçants l’ont toujours combattue, agitant la peur de « la mort du centre-ville ». Mais une fois les transformations opérées, elles ne sont jamais remises en question et on finit par se demander pourquoi on ne les a pas faites avant.

Mathieu Chassignet, Ingénieur transports et mobilité, Ademe (Agence de la transition écologique)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Thèmes abordés