Ne se prononçant pas sur des considérations ethniques et culturelles difficiles à évaluer les participants à la réunion de travail organisée le 27 septembre à l’Assemblée nationale ont constaté que les différents volets de la circulaire n’étaient pas également mis en œuvre à travers l’ensemble du territoire.

« Malgré tous mes diplômes et ma volonté d’être intégré, si je vivais dans un bidonville sans eau, moi aussi je serais sale, incapable de décrocher un travail et peut être prêt à tout pour procurer de la subsistance à ma famille », confie un haut fonctionnaire.

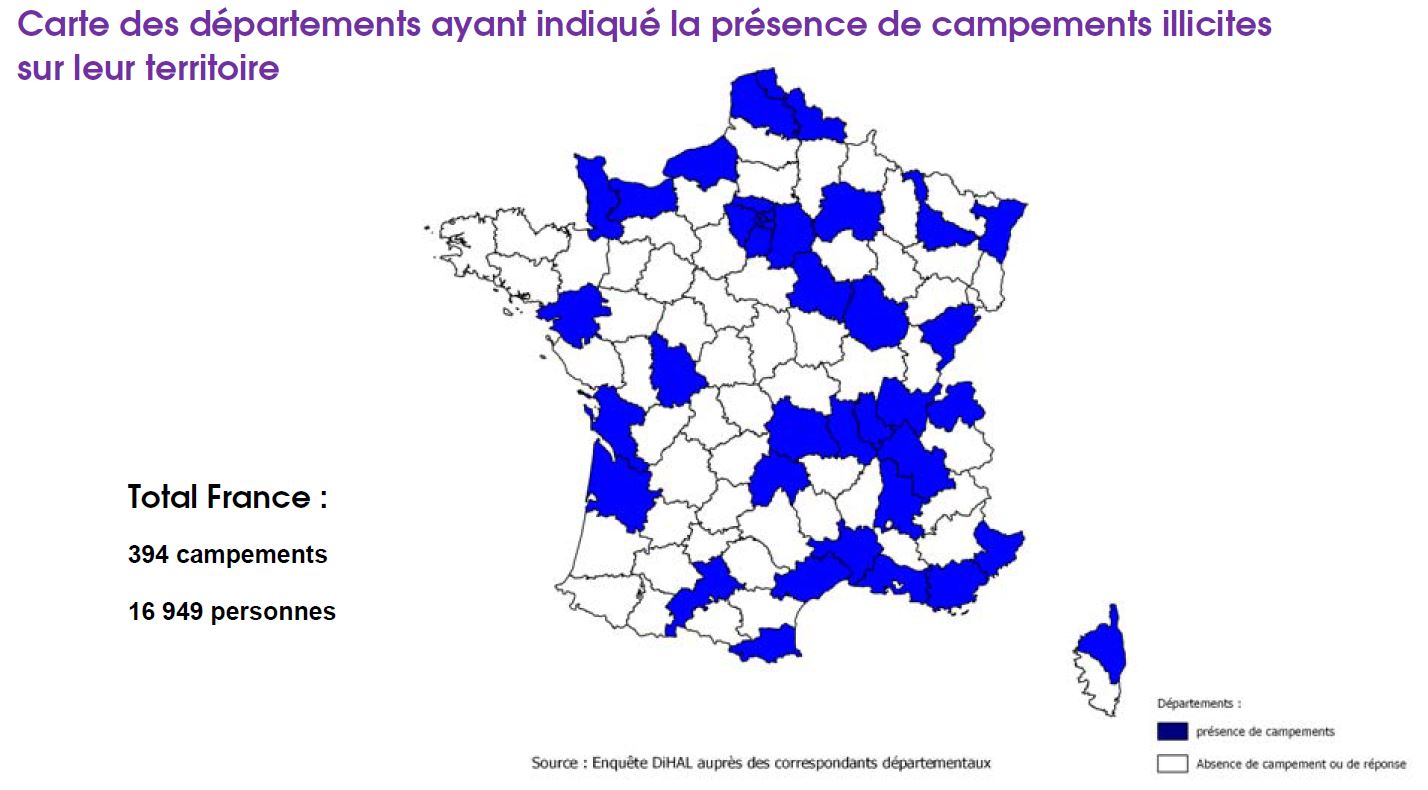

Refusant de se prononcer sur les polémiques agitant la classe politique autour de considérations sur l’origine ethnique et le mode de vie des habitants de bidonvilles qualifiés de Roms, il demande à ce que les situations des 16 949 personnes vivant dans 394 campements soient analysées avec précisions, en évitant les simplifications caricaturales.

La Dihal a d’ailleurs conduit une étude, en mai 2013, qui permet de mesurer réellement ce que sont les campements illicites, et les populations qui les occupent.

Se concentrer sur les bonnes pratiques – Les 300 intervenants, agents de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes impliqués et élus réunis le 27 septembre à l’Assemblée nationale ont passé en revue tous les volets de la circulaire du 26 août 2012 relative à « l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ».

Dans l’impossibilité de tirer des bilans globalement positifs ou négatifs, les acteurs invités par la Direction interministérielle à l’Hébergement et à l’accès au logement (Dihal) ont souligné les bonnes pratiques et les difficultés d’application de la circulaire.

Si le défenseur des droits Dominique Baudis considère que celle-ci est globalement mal appliquée, l’Observatoire des évacuations forcées constate que l’interprétation des circonstances liées à l’hygiène et à l’ordre public qui permettent d’accélérer les procédures varie d’un territoire à l’autre.

Défaillance de l’hébergement d’urgence – De la même manière les propositions de relogement effectuées lors des évacuations dépendent de la situation locale des dispositifs d’hébergements d’urgence parfois saturés ou inadaptés à la prise en charge de familles nombreuses.

Selon le ministère de l’Education et l’association Médecins du monde, ces difficultés qui aboutissent à la réimplantation de campements jouent un rôle important dans les problèmes de scolarisation et d’accès aux soins.

De leurs côtés les opérateurs chargés de mettre en œuvre le diagnostic social individualisé, condition des évacuations, développent des visions diamétralement opposées de leurs missions. « Nous pensons que le diagnostic, social doit déterminer les besoins et les capacités de chaque personne, mais nous constatons que dans la plus part des cas, il est utilisé comme un outil pour faire le tri entre les familles », déplore Saïmir Mile, président de la Voix des Rroms.

Pour sa part la Dihal a, dans chaque domaine, souligné les bonnes pratiques. En matière de diagnostic social, les collaborateurs du préfet Reigner privilégient la méthodologie pluridisciplinaire élaborée par les 80 associations composant la FNASAT. En matière d’accompagnement des populations et de coopération décentralisés ils citent les villes de Nantes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Orly, Mons-en-Bareuil, Montreuil.

Références

l’anticipation et l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites : point d’étape, 27 septembre 2013, Dihal