Appréhendée de manière brute, l’érosion des principaux agrégats financiers des comptes territoriaux est spectaculaire.

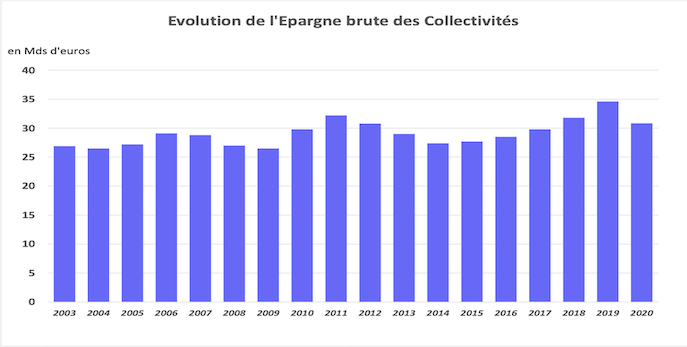

Recul de 9 % de l’épargne brute

L’épargne brute l’illustre parfaitement puisqu’elle subit la baisse la plus importante jamais connue. Près de 4 milliards d’euros d’autofinancement ont été perdus en 2020 soit un recul de 9 % !

Pour inquiétant qu’il soit, cet historique effet de ciseaux à l’échelle de toutes les collectivités mérite d’être pondéré. En effet, il trouve essentiellement sa source dans une baisse des recettes, baisse dont on peut légitimement espérer qu’elle se révèle conjoncturelle au vu de sa nature.

Elle reflète essentiellement le soudain arrêt du pays au printemps 2020 qui a entraîné la perte totale des rentrées tarifaires et impacté tant la fiscalité économique directe qu’indirecte. Au total, les recettes de fonctionnement reculent de 4 milliards d’euros alors qu’elles avaient augmenté de 7,5 milliards d’euros entre 2017 et 2019. Ce recul a été amorti par des dépenses de fonctionnement au total stabilisées. Les collectivités ont engagé de lourdes dépenses pour faire face à la crise sanitaire qui a très vite irradié le champ économique. Elles ont avec volontarisme assumé leurs responsabilités en pérennisant l’ensemble des services publics indispensables à la population et en soutenant l’ensemble des acteurs de leur territoire : les plus démunis, le tissu associatif, les commerçants, le monde économique, etc.

Cet effort exceptionnel a été financé par la maîtrise d’un certain nombre de postes de dépenses variables comme l’illustre le recul d’un milliard d’euros du poste des achats (chap. 011). La maîtrise de la masse salariale a été facilitée par la réduction de ses éléments variables : heures supplémentaires, vacations, remplacements, etc.

Les subventions ont souvent été ajustées à la baisse puisque l’activité associative a été contrainte. Cela a notamment été possible (pour ne pas dire obligatoire) quand la subvention avait vocation à financer un événement, une manifestation ou une action qui n’a pu se dérouler au vu du contexte sanitaire.

L’atypique année 2020 ne doit pas masquer l’atypique mandat écoulé. Comme le montre le graphique, alors que les précédents mandats relataient des cycles électoraux « classiques » traduits par une nette progression de l’autofinancement en début de mandat puis une érosion plus ou moins franche durant la seconde partie, le mandat qui vient de s’achever propose une trajectoire différente : la première partie de mandat est marquée par la résistance à la baisse des dotations expliquant la quasi stabilisation de l’épargne puis son soudain rebond sous l’effet de la contractualisation financière qui a plafonné la progression des dépenses de fonctionnement.

Sur le seul exercice 2019, l’épargne a ainsi cru de près de 3 milliards d’euros.

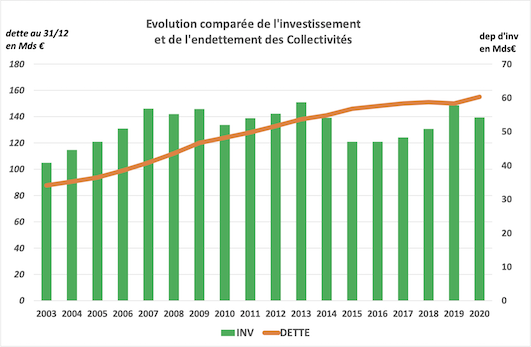

Baisse de l’investissement

L’investissement a reculé sous le double effet des deux mois blancs du premier confinement et d’une fin de mandat municipal.

Ce dernier relate un sérieux recul de l’investissement local : 50 milliards d’euros en moyenne contre 55 milliards d’euros lors du précédent mandat. Ce sont au total 300 milliards d’euros de commande publique qui ont disparu sous le principal effet de la baisse des dotations qui a déclenché le réflexe instinctif de coup de frein en matière d’investissement.

Pour autant, la dette territoriale est restée en progression, même si une inflexion de celle-ci marque le dernier mandat.

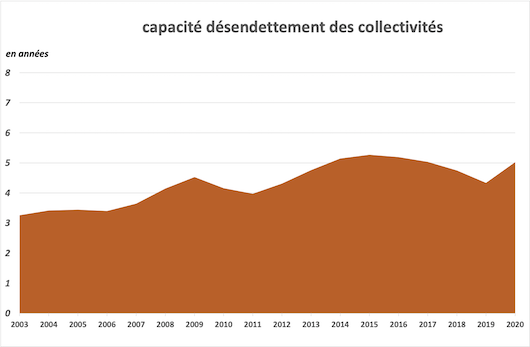

Capacité de désendettement

L’instinct de survie financière des collectivités a permis, une fois de plus, de conserver une solvabilité de qualité : la capacité de désendettement au terme du mandat est meilleure qu’à son début alors même qu’entre-temps, les collectivités ont perdu 8 % de leurs recettes réelles de fonctionnement avec la contribution au redressement des finances publiques.

Pour autant, le nouveau mandat démarre sous de sombres auspices : au moins deux années plombées par la crise sanitaire devenue aussi économique, et surtout la perspective d’un nouvel effort national pour enrayer la dérive des comptes publics.

Le « quoi qu’il en coûte » a entraîné la dette publique française vers les 3000 milliards d’euros au terme de l’année 2021 alors qu’elle était de 2370 milliards d’euros deux ans plus tôt !

Une progression évidemment historique qui va inéluctablement entraîner un très vif redressement financier.

Thèmes abordés