« Les politiques de réduction du temps de travail comme d’incitation aux heures supplémentaires ont pris place dans une période au cours de laquelle l’environnement général de travail s’est profondément modifié », insiste la rapporteure (PS) Barbara Romagnan.

Dans l’hospitalière, où la réforme est mal passée, le contexte législatif et réglementaire a été particulièrement évolutif. Les incidences du seul passage aux 35 heures sur l’aménagement du temps de travail et les conditions de travail « sont de ce fait particulièrement difficiles à identifier ».

De plus en plus de tensions – « L’intensification des conditions de travail, souvent présentée comme l’un des effets néfastes de la réduction du temps de travail, a de même pu prendre sa source dans les profondes mutations du marché du travail », souligne-t-on dans le rapport.

Autre bouleversement notable : l’émergence de nouvelles formes de travail telles que le télétravail, qui répond souvent à un souhait de certains salariés. Mais en ramenant le travail « à la maison », les nouvelles technologies « ont également contribué à atténuer les frontières spatiales et temporelles entre travail et temps libre ».

Les nouvelles technologies ont eu plus d’impacts – Marie-Anne Lévêque, directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), a ainsi estimé, s’agissant de la fonction publique, que le poids des nouvelles technologies avait été globalement plus important en termes de réorganisation des services administratifs que celui de la réduction du temps de travail.

Absence de bilan – Là où le bât blesse, c’est qu’aucun état des lieux des conséquences du passage aux 35 heures n’a été réalisé dans la fonction publique. Marie-Anne Lévêque a indiqué que, « dans la mesure où le dispositif n’était pas censé engendrer de coûts supplémentaires », la mise en place des 35 heures dans le public n’a fait l’objet d’aucune évaluation, bien que plusieurs rapports récents appellent à la réalisation d’un tel bilan, notamment les rapports Pêcheur, et Cour des comptes.

1 550 collectivités seraient en-deçà des 35 heures – Les données ne sont pas davantage disponibles dans la territoriale. « Aucun bilan ne peut être dressé de l’incidence de la réduction du temps de travail au sein de la FPT, qu’il s’agisse du fonctionnement des services ou du bilan financier. » Le rapport cite un seul chiffre : 1 550 collectivités seraient en-deçà de 35 heures hebdomadaires. Des données qui datent de 2000.

Les collectivités peuvent en effet déroger aux 35 heures. Certaines, qui avaient conclu dès 1998 des accords de réduction du temps de travail prévoyant parfois des seuils inférieurs aux 1 600 heures annuelles, ont gardé la possibilité de maintenir ces seuils plus favorables.

Certains métiers moins attractifs ? – Enfin, la commission d’enquête a décidé de ne pas suivre les préconisations de son président (UDI), Thierry Benoit. Lui estime qu’il faut « désacraliser les 35 heures ». « La loi a créé une disparité d’attractivité de certains métiers. Pourquoi dans la fonction publique la réglementation s’est-elle traduite globalement par des annualisations inférieures à 1 607 heures ? »

Il est nécessaire selon le député de chercher à corriger ces iniquités, en passant à 39 heures hebdomadaires, sur la base du volontariat pour les fonctionnaires en place, avec en échange le rachat des RTT par l’employeur public.

Les contrats des agents publics nouvellement recrutés prévoiraient eux une durée légale de 39 heures rémunérées 39 heures.

L’objectif d’une telle réforme serait aussi de favoriser les passerelles entre public et privé.

Améliorer plutôt les conditions de travail – Parmi les propositions du rapport adopté, qui ne prône pas, lui, de toucher aux 35 heures : viser plutôt l’amélioration des conditions de travail (pour les chômeurs qui n’ont pas retrouvé d’emploi, les travailleurs en intérim ou les salariés à temps partiel « subi » notamment, ou les secteurs particulièrement touchés, comme l’hospitalière).

Le rapport préconise également de « trouver le bon équilibre entre temps de travail et qualité de vie », en rappelant une enquête réalisée à la demande de la DGAFP et du Centre d’études de l’emploi (CEE). Cette dernière montre que l’investissement des hommes dans le travail est permis par le sacrifice de leur vie professionnelle, consenti par les femmes pour s’occuper du foyer.

« De manière plus générale, on peut faire l’hypothèse que le travail à temps plein des hommes (93 % des hommes occupés travaillent à temps plein) n’est possible que grâce au temps partiel des femmes », insiste la rapporteure.

« Ceux qui ont été le plus pénalisés par les 35 heures sont les moins qualifiés, surtout des femmes, sans enfant, dans des secteurs où la flexibilité était déjà forte, comme l’entretien ou le travail à domicile (…) Travailler plus, pourquoi pas ? Mais la France compte des personnes qui ne travaillent pas du tout. C’est ce public qui doit être la priorité », a notamment conclu Barbara Romagnan.

Pour un véritable compte épargne-temps

Le président de la commission d’enquête et la rapporteure se sont accordés sur la nécessité de mettre en place de véritables comptes épargne-temps (CET). « Si on n’organise pas le temps de travail, c’est le marché qui va le faire. Les modalités du CET seraient à discuter. Il y a des moments dans la vie, dans l’année, parfois dans la semaine, où l’on travaille moins », souligne Barbara Romagnan.

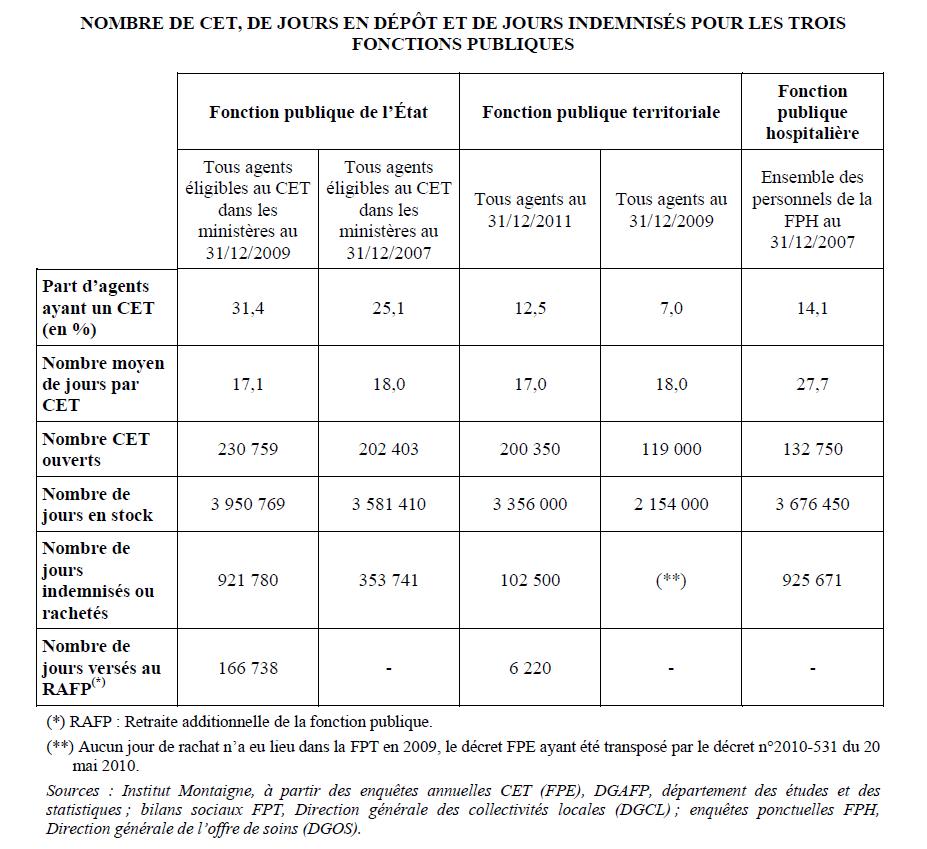

Dans le rapport figure également un bilan chiffré du CET dans les différents versants de la fonction publique :

Références