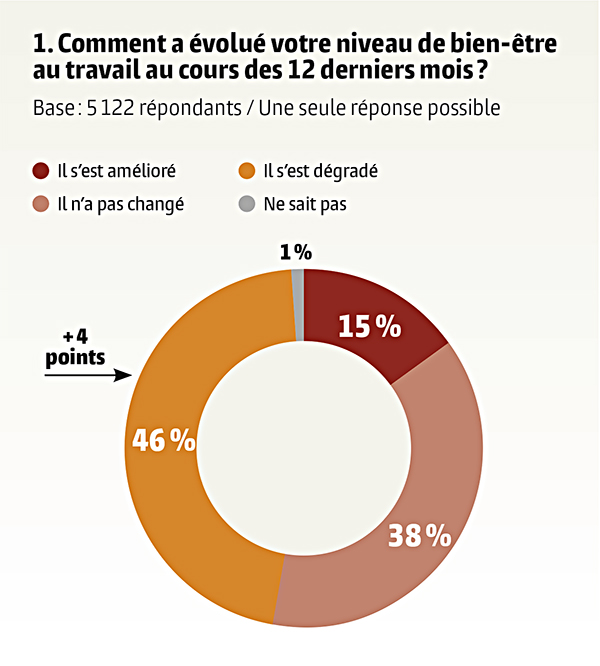

Dans un contexte de crispations sur les dépenses publiques et de « fonctionnaire bashing », le chiffre ne peut laisser indifférent : 46 % des agents territoriaux dénoncent une dégradation de leur niveau de bien-être au travail (voir le graphique 1), selon l’édition 2025 du baromètre « La Gazette » – MNT. Un score en progression de quatre points en un an, qui met fin à une amélioration continue observée depuis 2022, sans cependant redescendre aux plus bas niveaux enregistrés entre 2016 et 2017, puis en 2020.

« Cela dénote une ambiance inquiétante et préoccupante. Même si les agents ne le verbalisent pas comme ça, les contraintes budgétaires pèsent certainement : ils voient bien, à leur échelle, que les marges de manœuvre et les capacités d’action se rétrécissent », observe Vincent Lescaillez, président de l’Association des directeurs des ressources humaines des grandes collectivités.

Et de pointer les chiffres dans les conseils départementaux, étranglés financièrement, où 56 % des agents regrettent une détérioration de leur bien-être et où l’ensemble des résultats est généralement inférieur à celui de l’échantillon.

« La multiplication et la répétition des chocs (économiques, géopolitiques, écologiques…) vont nécessairement accentuer les besoins sociaux au moment même où il est question de réduire significativement la dépense publique. Dans cette perspective, il est tout à fait envisageable que ce que l’on observe pour les départements s’étende aux autres collectivités et s’installe dans la durée », souligne Jérôme Grolleau, sociologue-consultant.

L’appartenance à la fonction publique territoriale (FPT) n’est nullement en cause dans cette morosité. La satisfaction à y travailler se stabilise au contraire à un niveau élevé, partagée par 80 % des agents (et même 88 % pour les encadrants de catégorie A).

Les jeunes recrues plébiscitent même la FPT : 42 % des moins de 25 ans et 30 % des agents ayant un à deux ans d’ancienneté se disent tout à fait satisfaits d’y officier, contre 19 % pour l’ensemble de l’échantillon. Par ailleurs, 71 % des sondés (un chiffre stable, lui aussi) expriment leur contentement à travailler dans leur collectivité et 85 % revendiquent leur fierté à exercer leur métier.

« Ces tendances appellent plusieurs niveaux de réponses. Au niveau national, il serait bon que les acteurs publics nationaux témoignent plus de considération et d’estime aux agents publics et leur adressent un discours valorisant. En tant qu’employeur territorial, il nous faut être attentifs à la qualité de vie au travail et à la reconnaissance pour le travail accompli », commente Jérôme Lesavre, directeur général adjoint (DGA) ressources à la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (700 agents, 218 000 hab., Val-d’Oise) et cofondateur du think tank Le Sens du service public.

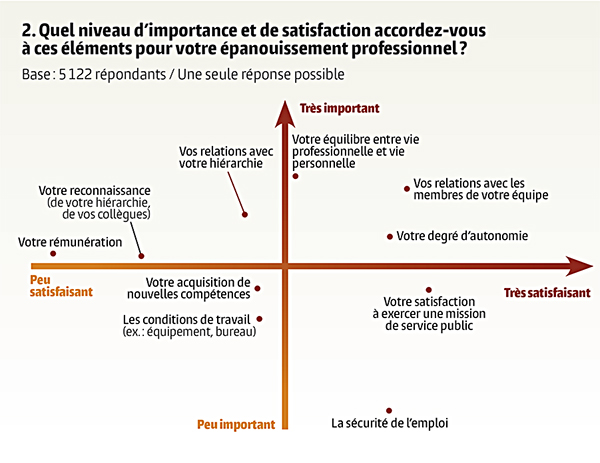

Dans le détail, remplir une mission de service public (84 % de satisfaits et même 87 % parmi les contractuels), disposer d’autonomie (84 % également), avoir de bonnes relations avec les membres de son équipe (83 %) ou bénéficier de la sécurité de l’emploi (82 %) atteignent les plus hauts niveaux de satisfaction.

De fortes attentes

A l’inverse, la reconnaissance (47 %) ou la rémunération (28 %, mais 34 % parmi les contractuels, souvent mieux payés) arrivent en bas de tableau des satisfactions, mais sont assorties de fortes attentes (96 % des agents les jugent nécessaires à leur épanouissement professionnel).

Les écarts sont très significatifs entre les catégories A et C en matière de reconnaissance monétaire (respectivement 60 % et 21 % de satisfaction) comme de la part de la hiérarchie (60 % et 44 % de satisfaction). « Cela ne produit pas forcément de conflictualité, mais pèse sur l’ambiance de travail », observe Jérôme Grolleau.

Ce sont d’ailleurs sur ces deux critères, ainsi que sur la relation à la hiérarchie, que se concentrent les points d’amélioration attendus (voir le graphique 2). La balance entre satisfaction et attente semble en revanche s’égaliser en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, de qualité des relations d’équipe et de degré d’autonomie.

Autre point noir du baromètre : le niveau de fatigue des agents rebondit (noté 3,62/5 pour la fatigue nerveuse et 2,83/5 pour la fatigue physique) sans toutefois renouer avec les points hauts de 2015 et 2022. Près d’un quart des agents font part d’une fatigue nerveuse extrême (+ 4 points en un an), le phénomène étant particulièrement marqué dans la filière sociale-médicosociale (30 % des agents).

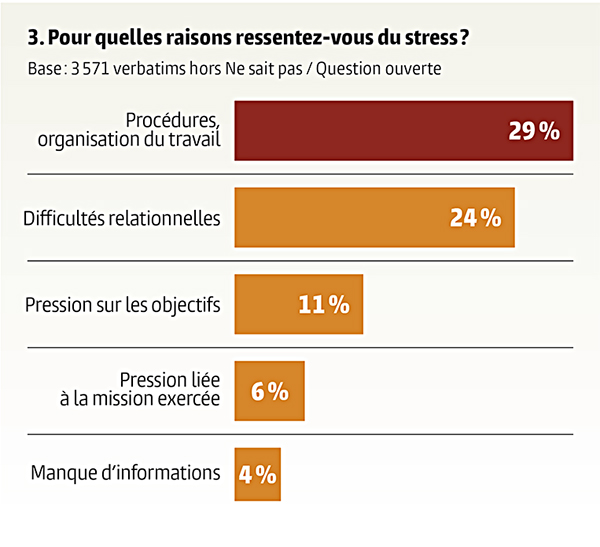

Cette tendance est assortie d’un niveau de stress en hausse (+ 3 points) : 80 % des catégories A en ressentent, mais seulement 57 % des moins de 25 ans. Parmi les principales raisons avancées (voir le graphique 3), les procédures et l’organisation du travail, ainsi que les difficultés relationnelles, suivies de plus loin par la pression sur les objectifs ou en relation avec la mission exercée.

« La charge de travail est très importante. Les missions sont exercées de manière sommaire, sans prise de recul », regrette un agent interrogé, tandis qu’un autre avance « une mauvaise ambiance liée à un mauvais management général ».

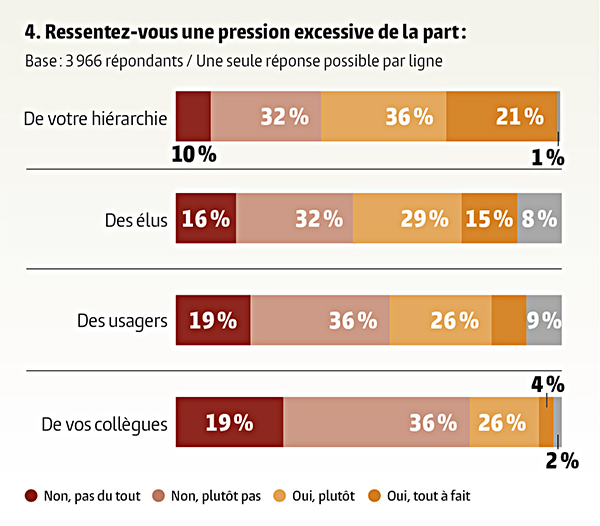

La pression des élections

De fait, 57 % des agents sondés déplorent la pression de leur hiérarchie (+ 4 points) et 44 % celle des élus (+ 5 points) (voir le graphique 4). Pour la moitié des répondants, le stress s’amplifie d’ailleurs à l’approche des élections municipales de mars 2026. « De nombreuses communes ont connu un grand mouvement de changements en 2020 et les équipes veulent désormais transformer l’essai. Il y a donc une grosse pression pour les prochaines élections », note Aude Fournier, DGA « transformation » à Marseille (12 000 agents, 877 000 hab.).

Face à cette situation, 42 % des agents (36 % chez les A) estiment mal gérer leur stress. En corollaire, les territoriaux observent un impact de plus en plus négatif du travail sur leur sommeil (62 %, + 9 points), leur équilibre entre vie privée et personnelle (41 %, + 11 points), leur activité physique (39 %, + 10 points) ou encore leur alimentation (31 %, + 8 points). Avec des conséquences en matière de santé : au cours de l’année, 15 % des agents (+ 5 points) ont déclaré un arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.

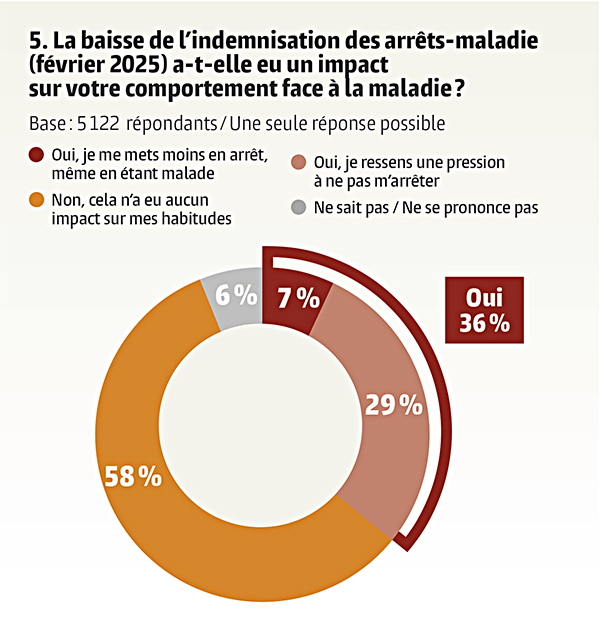

En ce qui concerne la maladie ordinaire, la baisse (de 100 % à 90 % du traitement), en février 2025, de l’indemnisation des fonctionnaires lors des arrêts semble impacter leur comportement. Ainsi, 7 % des sondés disent avoir déjà renoncé à un congé de maladie et 29 % ressentent une pression à ne pas s’arrêter (voir le graphique 5). Ce sont les catégories A qui sont les moins nombreuses à n’avoir pas changé leur comportement (à 64 %, contre 56 % pour les C).