Dossiers du Club Techni.Cités

L’éclairage public fait sa transition

Partie intégrante de la transition écologique, portée par les professionnels et les collectivités, la transition de l’éclairage est en cours, poussée par la réglementation, des impératifs économiques et environnementaux, de nouvelles technologies et des modes de gestion innovants. Enjeu renforcé suite à la crise énergétique, il s’agit désormais d’éclairer « juste », c’est-à-dire où, quand et comme il faut. Avec une nouvelle composante : le développement des trames noires, et l’extinction aux petites heures de la nuit qui touche aussi le milieu urbain, et plus seulement le rural. Les collectivités locales ne manquent pas d’outils… ni d’idées lumineuses.

En ville aussi l'arbre prend racine

Sollicité pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur et revégétaliser l’espace urbain, l’arbre prend de plus de place en ville. Au-delà des considérations ornementales et de la communication politique, il (re)devient un élément majeur pour lutter contre le réchauffement climatique. Les collectivités, aujourd’hui, ont compris tous les atouts qu’il pouvait apporter en matière de biodiversité, écologique et psychosocial. A tel point que les forêts urbaines s’implantent de plus en plus. Fort de nouveaux statuts et d’une meilleure protection, ce n’est plus l’arbre qui cache les projets.

Gestion de crise : une culture du risque à développer et entretenir

Inondations, intempéries, accidents industriels… les collectivités locales sont potentiellement exposées à de nombreux risques auxquels elles doivent rapidement – et dans l’urgence – savoir répondre. Mais de récents événements ont mis en lumière certaines impréparations ou des outils obsolètes inadaptés pour protéger les populations. Au-delà des documents officiels et des différents dispositifs (plans communaux de sauvegarde, plan particuliers d’intervention…), élus et responsables de service doivent s’emparer du sujet et se préparer à l’imprévisible en inoculant, en interne, une culture du risque. Cela passe aussi par une modernisation des outils d’alerte et d’information des citoyens. Quelques années après l’accident de l’usine Lubrizol à Rouen, le sujet est plus que jamais d’actualité.

L'hydrogène sous respiration artificielle

De nombreux soutiens financiers et plans économiques (plan national du ministère, appels à projets de l’Ademe, soutiens aux expérimentations autour du ferroviaire) ne suffisent pas : la filière hydrogène peine à se développer. Malgré le potentiel repéré dans les secteurs de la mobilité (bus, navettes, bennes à ordures, train) les usages ne suivent pas assez massivement pour soutenir une technologie encore coûteuse et qui ne répond pas à toutes les exigences environnementales. Et pourtant, localement, de nombreux territoires continuent de croire en son potentiel et déploient des stations de production tout en investissant dans les débouchés.

L'objectif « Zéro artificialisation », pas si net que cela...

Pour contrer l’urbanisation galopante, la perte d’espaces naturels et préserver la biodiversité, la notion de « Zéro artificialisation nette » a été introduite par le plan national de biodiversité en juillet 2018. Son objectif : chaque construction ou aménagement de surface devra être compensé par la restauration écologique de terrains artificialisés. Mais son application reste encore compliquée sur le terrain où les élus locaux se heurtent à la question des échéances, de la définition d’artificialisation et des mesures à appliquer. Et pourtant, les pistes et outils pratiques sont nombreux… Encore faut-il qu’ils soient suivis d’une réelle volonté politique.

Protéger les captages d’eau potable, un enjeu sanitaire et environnemental

Suite à la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), la France s’est dotée en 2007 d’une politique renforcée de lutte contre la pollution –nitrates et pesticides en tête – des captages d’adduction en eau potable. 507 captages dits « Grenelle », complétés par plus de 2000 captages prioritaires inscrits dans les Sdage, font désormais l’objet d’une protection maximale. Un vaste chantier, complexe, avec des situations locales très variées et des difficultés à résoudre, en particulier vis-à-vis du monde agricole. Ce dossier vous propose des retours d’expérience, des décryptages et des pratique qui, depuis 2021, ont aussi leurs trophées.

Prévention du bruit : les collectivités pressées d'agir

L’Etat, pressé par Bruxelles, a rappelé aux communes et EPCI leurs obligations réglementaires en matière de diagnostic et de prévention des nuisances sonores. PPBE, cartes de bruit : les collectivités doivent désormais mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard. Réglementation, conseils pratiques, retours d’expériences…le Club Technique vous aide à y voir (et entendre) plus clair !

Viabilité hivernale : éviter les pièges de Dame hiver

La viabilité hivernale consiste, en cas de neige, verglas ou gel, à assurer le maintien ou le rétablissement de conditions de circulation propres à garantir la sécurité des usagers de la route. Cette mission, assurée par les collectivités territoriales, relève parfois de la prouesse logistique, que ce soit en zone de montagne, mais aussi en zone urbaine. En outre, si les techniques de déneigement ou de salage des routes sont désormais connues, celles-ci évoluent régulièrement. Ces dernières années, une réflexion sur la rationalisation des fondants routiers, voire le recours à des modes alternatifs de traitement ont par exemple émergé dans les collectivités.

Transports : la gratuité, oui, mais à quel prix ?

Par gratuité des transports en commun, on entend la gratuité totale pour accéder à un réseau de transports collectifs sans avoir à acheter un ticket, mais aussi des formes de gratuité partielle, le week-end ou sur critères sociaux, d’âge ou de résidence. La gratuité n’est pas si coûteuse pour les deniers publics, car la tarification payée par les usagers contribue, dans la majorité des cas, à 10 % du financement. Sur des petits réseaux, le coût de la billettique est parfois plus élevé que les recettes. A Dunkerque, la gratuité a réduit le trafic automobile. Ailleurs, la mesure sert d’appât pour « acculturer » les automobilistes aux transports en commun, avant la mise en œuvre de contraintes sur la voiture, comme les zones à faible émission. Certaines collectivités optent pour une gratuité totale. Ailleurs, des critères sont définis en fonction des usagers (statut social, âge) ou selon les jours (le samedi, le week-end).

Pour ne plus sauter les haies mais les préserver

Capitales pour les bénéfices écologiques qu’elles apportent au sol et aux paysages, les haies perdent pourtant beaucoup de terrain depuis des décennies. Des acteurs politiques, associatifs et des collectivités locales se battent donc aujourd’hui pour préserver le bocage et planter massivement des haies. Ce dossier présente les bienfaits de ce patrimoine vert, les enjeux auquel il répond et les actions déployées dans les territoires.

Zones humides : vers une réhabilitation sur le long cours

Longtemps considérées comme indésirables dans les politiques d’urbanisme, les zones humides sont désormais perçues comme des lieux indispensables à la préservation de la biodiversité par les aménageurs. Mais l’intégration de ces zones en milieu urbain est souvent un véritable défi pour les collectivités territoriales, car leur aménagement est soumis à des règles strictes de compensation par la législation. A l’inverse, en milieu rural, la réhabilitation d’une zone humide peut aussi s’avérer payante sur le plan écologique. Afin de répondre à ce défi, le dossier vous propose de faire le point sur la réglementation actuelle, et vous propose également des retours d’expériences réussies de collectivités territoriales.

L'autopartage : une autre solution au... "tout auto"

Et si, pour sortir du « tout auto », on passait aussi par… l’automobile ? VTC, services de covoiturage, autopartage et autostop, les solutions à la mobilité ne manquent pas, même autour de l’automobile. Que ce soit en ville ou dans les zones rurales, la voiture s’est imposée comme une alternative aux transports en commun (notamment là où ils manquent). Les territoires cherchent donc à s’adapter et proposent différentes offres, via des applications ou une mise à disposition d’une flotte (souvent des voitures électriques) pour inciter les usagers à délaisser leur propre automobile. Les enjeux sont importants : environnementaux et économiques bien sûr, mais il s’agit également de désengorger les routes pour résoudre – en partie – les problèmes de circulation. Cela nécessite cependant des aménagements (de voirie notamment) et des innovations (plateforme numérique, billettique…) que les collectivités locales doivent imaginer en amont. Mais les nombreux retours d’expérience montrent que ça roule déjà !

Comment le vélo grignote du terrain

Parent pauvre de la chaine de déplacements il y a encore dix ans, la petite reine a su se faire une place non négligeable, en particulier en milieu urbain, grâce notamment à l’émergence et à la prolifération des systèmes de libre-service. Soutenu par de récents plans de financement nationaux, il vise les 12% de part modale d’ici 2030. S’inspirant d’exemples étrangers (Pays-Bas et Japon notamment), les collectivités françaises jonglent aujourd’hui entre aménagements de voirie, incitations financières et solutions d’intermodalité pour favoriser l’essor de ce mode de déplacement non polluant et aux bénéfices sanitaires reconnus. Si la ville est désormais un terrain (presque) conquis, le vélo doit encore se frayer un chemin en zone péri-urbaine, rurale et peu dense où (notamment) la discontinuité des itinéraires freine encore son essor.

Quelle gestion des eaux pluviales ?

Une bonne gestion des eaux de pluie peut avoir de réels impacts positifs face aux risques d’inondations, en cas de canicules, ou tout simplement pour donner un autre visage à la ville en l’embellissant (avec les jardins de pluie par exemple). De surcroît, alors que le changement climatique a déjà nombreux impacts sur l’eau (pollution, diminution des ressources, ou encore crues plus importantes, etc.), il est nécessaire, pour les collectivités, de gérer plus efficacement cette ressource pluviale, et cela, le plus tôt possible. Certaines se sont justement emparées du sujet.

Comment garder la tête froide face aux îlots de chaleur

Alors que se profile un nouvel été caniculaire en France, les grandes agglomérations ont pris conscience de l’impact de l’organisation des villes et de l’urbanisation dans le phénomène des îlots de chaleur. Avec les effets conjugués du réchauffement climatique et de la minéralisation des centres urbains, on suffoque chaque été en ville. Les collectivités cherchent donc des solutions et des aides (techniques, scientifiques) pour en atténuer les effets. Et elles existent : lutter contre l’artificialisation des sols, repenser la configuration des villes, végétaliser les espaces, multiplier les points d’eau, modifier les matériaux de construction… Il s’agit, plus globalement, de repenser l’espace urbain.

RE 2020 : chantier en cours

Attendue pour l’année 2020 mais maintes fois repoussée, la réglementation environnementale (RE) des bâtiments neufs fixe les nouvelles normes et les procédés de construction, ainsi que les matériaux autorisés pour imaginer le bâtiment responsable et durable à l’horizon 2020-2050. Venant remplacer la RT 2012 (réglementation technique) qui, elle, se focalisait sur l’énergie consommée pendant le fonctionnement du bâtiment, la RE2020 s’intéresse à son empreinte carbone sur toute sa durée de vie. Mais le chantier est loin d’être terminé. Alors que les arbitrages techniques ont été longs à se dessiner, les contestations se poursuivent et certains secteurs ont demandé – et obtenu – le report de sa mise en oeuvre. La RE2020 verra-t-elle finalement le jour au 1er janvier 2022 ?

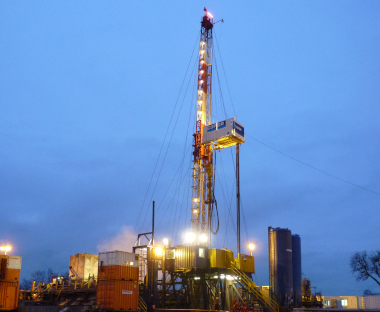

La géothermie, terre promise des énergies renouvelables

Considérée comme une source d’énergie vertueuse et durable, la géothermie, technique utilisant la chaleur du sol pour produire du chauffage, a toute sa place, en tant qu’énergie renouvelable, pour atteindre les objectifs de la PPE. D’ailleurs, l’ambition fixée à la filière est de produire plus de 3,6 TWh de chaleur d’ici 2028. Alors que plus d’un million de Français, situés en zones urbaines, se chauffent aujourd’hui grâce à des centrales de géothermie, des séismes provoqués en Alsace par un forage géothermique a attiré l’attention sur une technique particulière. Mais la filière se veut rassurante, d’autant que des dizaines de projets sont actuellement en cours d’élaboration à l’échelle nationale.

Le Littoral, une ressource à protéger

Depuis 1986, les littoraux ont leur propre loi. Pourtant, à l’heure de l’adaptation au changement climatique, ceux-ci sollicitent de plus en plus l’attention des aménageurs, car leurs façades sont soumises à une importante pression urbaine et ils sont très exposés quand près d’un quart du littoral français recule du fait de l’érosion côtière. Pour les collectivités concernées, la prise en compte de ce phénomène exige à la fois de nouvelles pratiques d’entretien et de préservation des milieux et une réflexion de fond sur l’aménagement du territoire. En s’appuyant sur de nouveaux outils législatifs.

REUT : même usée l’eau reste précieuse

Si la réutilisation des eaux usées (REUT) représente une source intéressante pour contourner les épisodes de stress hydrique et préserver la ressource, elle reste très encadrée et contrainte pour une réglementation très stricte. Mais le plan Eau de 2023 du gouvernement pour une gestion plus résiliente et concertée de la ressource a pour objectif de développer la pratique et ambitionne de développer 1000 projets de réutilisation des eaux usées d’ici 2027. Nettoyage de voirie, arrosage des espaces verts… les collectivités locales multiplient les expérimentations et mises en pratique. Ce dossier présente plusieurs initiatives tout en rappelant le contexte réglementaire.

Requalification des friches urbaines : enjeu majeur pour les collectivités

La mise en place du fonds friches dans le cadre du Plan de relance doit permettre de débloquer de nombreux aménagements urbains et accélérer la dépollution d’anciens sites industriels. Or, la question des friches est capitale pour les collectivités. Outre l’objectif « zéro artificialisation nette » fixée par la loi, la requalification de ces terrains abandonnés est, souvent, une opportunité pour redonner de l’attractivité au territoire et de développer des projets urbains essentiels et/ou innovants. Mais il faut, en amont, bien étudier la question, maîtriser la connaissance du foncier et déterminer dans quel document d’urbanisme l’inscrire.