Phovoir

La flexibilité des horaires de travail est souvent présentée comme un remède à la congestion urbaine – et à la pollution qui en découle. Une étude comparative menée entre Paris et San Francisco suggère pourtant que cette promesse est largement surestimée. Et si on repensait la place du temps dans nos sociétés et que l’on mettait en place une véritable « écologie temporelle » ?

Ma Gazette

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Emmanuel Munch, Université Gustave Eiffel et Laurent Proulhac, Université Gustave Eiffel

Chaque jour, des millions de personnes convergent vers leur lieu de travail en même temps. Cette concentration matinale provoque un phénomène bien connu dans les transports, l’heure de pointe qui, en ce qui concerne la voiture, fait bondir les émissions de gaz à effet de serre – en France, 30 % d’entre elles sont causées par les transports. La pollution de l’air qui en découle a également de graves effets sanitaires : selon Santé publique France, 48 000 décès par an sont attribuables aux particules fines.

Pour résoudre ce problème, une solution de bon sens semble s’imposer : offrir aux salariés davantage de flexibilité dans leurs horaires de travail. Si les salariés n’étaient plus tous contraints d’arriver au bureau à 9 heures, les flux seraient plus étalés, les transports moins saturés, la ville plus fluide. Parmi les pouvoirs publics et les entreprises privées, cette idée fait consensus depuis plus de cinquante ans.

Mais les salariés disposant d’une plus grande autonomie dans le choix de leurs horaires de travail évitent-ils réellement l’heure de pointe ? C’est la question que nous nous sommes posée dans une étude récente. Nous avons analysé deux territoires qui concentrent une part importante de travailleurs aux horaires flexibles : la région parisienne (29 % en horaires flexibles) et la région de San Francisco (59 %).

Horaires flexibles, libres ou modulables

Avant d’en venir aux origines des horaires flexibles, définissons d’abord ce dont on parle. Deux niveaux de définition peuvent être proposés. Les horaires de travail flexibles sont définis par opposition aux horaires officiellement fixés par l’employeur, mais ils peuvent se concevoir selon deux degrés de liberté différents : les horaires libres et les horaires modulables.

Dans la première situation, les horaires libres, le travailleur indépendant ou le salarié autonome agence comme bon lui semble ses horaires de travail au cours de journées et/ou de semaines. Dans le cas des salariés, on parlera, en France, de temps de travail annualisé, ou encore de contrats de travail au forfait, qui doivent néanmoins respecter les durées légales de travail à l’échelle de l’année (trente-cinq heures par semaine, soit 1 607 heures par an) et de repos hebdomadaire.

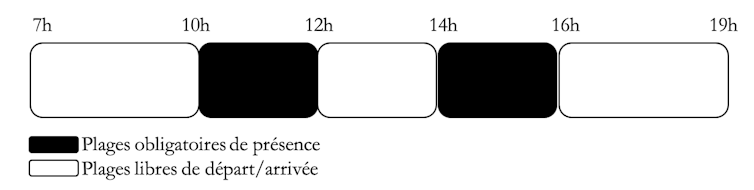

Deuxième situation, avec un niveau de liberté moindre, les horaires modulables qui se réfèrent, pour leur part, à la possibilité pour le salarié d’arriver et de partir du travail quand il le souhaite, en respectant cependant des heures plancher et plafond, fixées par l’employeur.

Auteurs, Fourni par l’auteur

Par exemple, les salariés peuvent arriver quand ils le souhaitent entre 7 heures et 10 heures, faire leur pause déjeuner à n’importe quel moment entre 12 heures et 14 heures, et quitter le travail entre 16 heures et 19 heures. Leur seule obligation est de respecter la durée légale de travail quotidienne ou hebdomadaire et être présents durant certaines plages fixes de la journée – dans notre exemple, 10 heures-12 heures et 14 heures-16 heures.

Une organisation largement adoptée

Au moment de leur apparition dans des usines aéronautiques en Allemagne, dans les années 1960, ces horaires de travail modulables furent d’abord pensés comme une politique managériale permettant aux salariés de se rendre au travail en dehors des périodes de pointe.

Cette conception s’est par la suite diffusée en Allemagne et a, petit à petit, été intégrée dans les politiques publiques de gestion de la demande de transport au cours des années 1970 et 1980 aux États-Unis et en Europe.

Le Parisien, Fourni par l’auteur

Aujourd’hui, la flexibilisation des horaires de travail est toujours considérée comme un outil efficace de l’arsenal des politiques de gestion de la demande de transport en heure de pointe. En témoigne une initiative de SNCF Transilien en 2014, en partenariat avec huit entreprises à la Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Plus récemment, depuis 2019, des opérations de « lissage des pointes » et de flexibilisation des horaires se multiplient, portées par la Région Île-de-France.

Des résultats contre-intuitifs en apparence

Pourtant, notre étude comparative menée à Paris et San Francisco sur les effets des horaires flexibles questionnent leur pertinence.

Nos travaux montrent qu’à Paris, les personnes ayant des horaires flexibles sont plus susceptibles d’arriver pendant la période de pointe (entre 8 heures et 9h30) que celles qui n’en disposent pas. À San Francisco, nous constatons que la flexibilité horaire n’a pas d’effet significatif sur l’heure d’arrivée au travail.

Autrement dit, la flexibilité n’a pas l’effet attendu dans la réduction des congestions, voire renforce, paradoxalement, la concentration des flux. Nous avons également observé cet effet contre-intuitif dans d’autres régions de France (Bretagne, Hauts-de-France), ainsi qu’en Suisse.

Plusieurs facteurs, selon nous, peuvent expliquer ce paradoxe.

D’un côté, la flexibilité est souvent partielle et asymétrique. Disposer d’une autonomie sur ses horaires ne signifie pas pour autant être libre de son temps. Il s’agit, pour ces salariés, de composer avec les horaires des collègues ou de leurs supérieurs, avec les réunions programmées à des heures fixes et les horaires des crèches ou des écoles. La marge de manœuvre affichée sur le papier est contrainte dans les faits.

De l’autre, ne sous-estimons pas le poids des normes sociales : dans beaucoup d’organisations, arriver tôt reste un signe de sérieux et d’implication.

À l’inverse, décaler ses horaires peut être mal perçu, même si cela ne nuit pas à la productivité. Ces représentations sociales influencent fortement les choix horaires, même chez ceux qui pourraient s’autoriser des horaires décalés.

Privilège ou précarité du travail flexible

Nos résultats révèlent qu’une distinction claire doit être établie entre les travailleurs flexibles à hauts revenus et ceux à bas revenus. C’est surtout lorsque la flexibilité est subie qu’elle peut contribuer à lisser les horaires de pointe.

En effet, ceux qui ont de hauts revenus et qui peuvent choisir leurs horaires comme ils le souhaitent (médecins, avocats, cadres en horaires flexibles…) sont plus susceptibles de se déplacer en même temps que tout le monde, à l’heure de pointe.

Chez ceux qui, en revanche, disposent d’une liberté d’organiser leurs horaires de travail tout en percevant de faibles revenus, la flexibilité tient davantage à la nature même de leur travail (aide à domicile et ménage, garde d’enfants périscolaire, restauration, culture et événementiel…), qui les contraint à exercer au cours de tranches horaires atypiques.

Enfin, le contexte urbain et territorial joue également. Les exemples de Paris et de San Francisco montrent que les effets de la flexibilité dépendent du contexte local. À San Francisco, au moment de l’enquête (2017), la dispersion géographique des lieux de travail et une culture du travail plus numérique (télétravail plus répandu, pratiques asynchrones) pouvaient limiter l’impact direct de la flexibilité sur l’heure d’arrivée.

À Paris, au contraire, la centralisation des fonctions tertiaires et l’inertie des rythmes sociaux (prise de repas notamment) renforcent la synchronisation.

Désamorcer le mythe de l’autonomie

Ces résultats invitent à repenser une croyance bien ancrée dans les politiques de mobilité, selon laquelle l’étalement des horaires serait une réponse simple et immédiate à la congestion des transports.

Si la flexibilité peut apporter du confort dans la conciliation des vies personnelle et professionnelle, améliorer la qualité de vie au travail et réduire les tensions du quotidien, elle ne suffit pas à transformer les rythmes collectifs. Elle agit au niveau individuel, alors que la congestion est un phénomène structurel, social et fortement normé.

L’illusion d’une solution purement comportementale (laisser les gens « choisir » leurs horaires) occulte les inégalités temporelles, les contraintes de coordination et les « cultures du temps ».

Vers une véritable écologie temporelle ?

Pour alléger les heures de pointe, il ne suffit pas de miser sur les outils : il faut repenser le partage du temps dans nos sociétés. Redéfinir nos rythmes de travail, nos normes sociales, et notre organisation collective du temps à travers une approche que nous appelons « écologie temporelle ».

Elle suppose de reconnaître le temps comme un bien commun soumis à des arbitrages collectifs, de réduire les injonctions à la synchronisation – pourquoi toutes les réunions commencent-elles à 9 heures ? –, de valoriser les marges de désynchronisation, notamment via les politiques publiques et les campagnes de communication, et enfin d’intégrer la question des rythmes dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

C’est déjà le cas, notamment, avec les politiques temporelles dites de « bureaux des temps », imaginés par l’association Tempo territorial, qui réfléchit, avec différents acteurs, aux mesures à prendre au sein des organisations pour promouvoir une meilleure conciliation des temps de vie.

Emmanuel Munch, Urbaniste et Sociologue du temps, Université Gustave Eiffel et Laurent Proulhac, Géographe, Laboratoire Ville Mobilité Transport, Université Gustave Eiffel

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.