photos-sous-lo - Fotolia

La biodiversité marine est aussi une source majeure de revenus pour le territoire, assure une étude de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor).

Ma Gazette

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

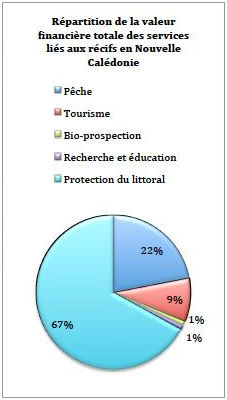

Les récifs coralliens et les écosystèmes associés (herbiers et mangroves) génèrent un « revenu » annuel de 80 à 100 millions d’euros en Nouvelle-Calédonie, selon une étude de Ifrecor. Ces milieux sont le support d’activités telles que , la pêche, le tourisme, la bio-prospection, la recherche-éducation ; ils fournissent aussi un rempart naturel limitant les dépenses de protection du littoral.

L’Ifrecor voit dans ces retombées « les bénéfices indirects des politiques environnementales et d’aménagement du territoire en faveur de la gestion durable de ce capital naturel exceptionnel ».

Habitat, alimentation, tourisme – En réduisant l’impact de la houle, les récifs protègent plus de 11 200 logements et permettent une économie annuelle estimée entre 115 et 220 millions d’euros en Nouvelle-Calédonie. Principale bénéficiaire de la protection naturelle exercée par les récifs, la commune de Nouméa, où les économies sont estimées à un maximum de 145 millions d’euros par an.

La valeur financière de la pêche récifo-lagonaire oscille entre 50 et 70 millions d’euros. Sur l’île, une famille sur trois pratique la pêche, « source de protéines et de revenus informels en milieu rural », note l’Ifrecor.

Les activités touristiques, amplement stimulées par la plongée sous-marine et la plaisance, rapportent chaque année 24 à 28 millions d’euros ; le tourisme lié aux récifs est à l’origine de plus de 1 600 emplois directs.

Encore inexploité, le potentiel économique de l’exploitation de nouvelles molécules issues des récifs (dans la fabrication de médicaments, de compléments alimentaires, de cosmétiques) est évalué entre 0,5 et 4,5 millions d’euros par an. La bio-prospection, associée à la recherche et à l’éducation, représente un revenu annuel de 3,5 à 8,5 millions d’euros.